|

シンポジウム 「過去の遭難に学ぶ」 趣旨

2007年5月12日、故青木 秀哉、故山内 純二ならびに故石川 匡故先輩達の合同慰霊祭が新穂高温泉でご遺族をはじめ多数のご参加でしめやかに執り行われました。その折に申し上げた事故防止の決意をあらためてリマインドすべく、2011年2月26日、このシンポジウムならびに神戸大学山岳会・山岳部としてまだ残されていました故右田卓君、故船原尚武君、ならびに故天野弘善君の合同追悼会を開催することができました。

事故当時は様々な無念、自責の念、苦渋の決断などなど、ご遺族はもとより事故当事者もなかなか冷静に語れないものが多くあったと思われます。時がたち遭難の事実が風化してしまうのも人間の営みの自然かもしれませんが、これから登山を続けていく後進にとってはその事実を正面から受け止め、事故の悲惨さと重大性を認識しなければなりません。また、事故から学んで二度と起こさないためのあらゆる方策を採ることが亡くなられた諸先輩や仲間達への最大の供養と思います。

幸いなことに今日、事故の当事者、あるいはその近くで事実を見つめてこられた方々がいらっしゃいます。記憶の遠のく前に事実とその原因についてご発表いただき、事故防止の糧としたいと考えてシンポジウムを企画致しました。

前途ある青年の山での遭難はご家族にとっては幾年月を重ねましても癒されることない悲しみであります。神戸大学山岳会にとりましても山で仲間を喪ったことは決して忘れられない痛恨の出来事であります。ここに心より哀悼の意を表し、お悔やみ申し上げます。

山での遭難はあってはならないことですが、わが神戸大学山岳会・山岳部の歴史を振り返ると残念ながら1950年から2011年の現在までの60余年に10名(12名)の仲間が山で逝っています。その概要は別表の通りであります。この悲しみの歴史は消すことの出来ない事実であり、今後決して繰り返してはならないこととして肝に銘じて今後の山岳会・山岳部の運営をして行きたいと考えております。

また、このような悲しい経験は神戸大学山岳会・山岳部だけでなく外部の方々にも公表して他山の石としてお役立て頂ければ幸いと考えました。知り合いに声を掛けましたところ、多数ご出席いただけることとなり嬉しく思います。

ご発表の皆様方は、これらの遭難の事実を礎に後に続く後輩達への「真実の語り継ぎ」の場としていただけたことに感謝いたします。

ご出席の皆様にはシンポジウムの趣旨をご理解いただけたことと思いますが、この記録をお読みになる方々には、決して責任追及の場を持ったものではないことをご理解頂ければ幸いです。

2011年3月1日 神戸大学山岳会 会長 井上 達男

|

(1)1950年4月3日

|

八巻 建彦(神戸大学神戸工専山岳部)、

|

|

燕岳より槍ヶ岳へのポーラー展開中、赤岩岳付近で雪崩により二の俣谷へ流される。詠村 隆(灘高山岳部)も死去

|

|

(2)1953年8月8日

|

中川 健治

|

|

夏合宿中、北岳バットレス第二尾根で滑落後麻ザイル切断のため転落

|

|

(3)1956年4月4日

|

下津 実

|

|

北鎌尾根より穂高へのポーラー撤収中、北鎌尾根末端付近で天上沢へ滑落

|

|

(4)1956年12月22日

|

岸本 卯三郎

|

|

前穂北尾根4峰正面壁冬季初登攀を目指した。奥又白谷を登行中、松高ルンゼからの雪崩に埋没(同パーティー大阪府大 裏野満も死去)

|

|

(5)1958年3月28日

|

青木 秀哉、山内 純二

|

|

春合宿中、北穂滝谷クラック尾根登攀中転落 (ナイロンザイル切断)

|

|

(6)1966年3月24日

|

石川 匡

|

|

春合宿中、双六岳より槍ヶ岳アタック中、西鎌尾根より水鉛谷へ滑落

|

|

(7)1980年8月6日

|

右田 卓

|

|

東部カラコルム リモ峰偵察中、ロロフォンド氷河にてヒドンクレバスに転落

|

|

(8)1988年11月26日

|

天野 弘善

|

|

アイゼン合宿中、御岳三の池にて、猛烈な風雪のため避難中の雪洞で埋没

|

|

(9)1991年1月3日or4日

|

船原 尚武

|

|

中国雲南省梅里雪山の初登頂を目指していた京都学士山岳会登山隊に参加、C3にて夜中、雪崩に埋没(同時に17名遭難)

|

| ◇◇ Symposium Presentation ◇◇ |

(1) 赤岩岳(北アルプス表銀座)付近、雪崩事故

❒ プレゼンタ- 福田 久勝 氏

福田氏は同パ-ティの一員として山行に参加。60年以上前の遭難であるが、氏は昨日の出来事のように克明に記憶されており、発表は臨場感あふれるものであった。80歳を過ぎてもなおも元気に活動を続けられている。聴衆にとっては経験談というよりも、歴史の検証として捉えられたのではないか。

❒ 事故の概要

1950年4月3日、雪洞にて3日間吹雪を避けた後西岳小屋付近から燕山荘に退却途中、風を避けるために稜線から10m下をトラバ-ス中雪崩れ発生、八巻、詠村が50m程度流され一旦止まった後二度目の雪崩にさらわれニノ俣谷に消える。

❒ 事故発生経過

◆ ヒマラヤ遠征を想定してポ-ラ-メソッドで中房温泉から燕山荘、東鎌尾根経由槍ヶ岳を目指した。

•C.L 八巻 、 L 森 、 福田 、

詠村(灘高)、上島(灘高)、稲垣(灘高)

• ◆燕山荘へ荷揚げ(4日間)

•大天井から赤岩岳にかかる頃天候悪化

。•西岳の小屋まで進むことをリーダーが判断

◆小屋を探すも発見できず雪洞を掘る

(•西岳小屋は冬季はたたんでいた

)

◆•3日間吹雪、食料が尽きる、衣服が濡れる

。4日目、雪が小康状態、燕山荘へ引き返す途中雪崩発生

❒ 事故発生原因(プレゼンタ-による)

◆神戸工専山岳部部員数減少の背景と、参加予定上級生の不参加

◆部外者の参加を募った

◆リ-ダ-シップ、メンバ-シップの欠如

◆装備不十分

❒ プレゼンタ-考察

◆西岳小屋冬季閉鎖の事前情報欠如(小屋の持ち主への連絡欠如)

◆チ-フリ-ダ-が遭難後のサブリ-ダ-の早すぎる捜索断念と単独(福田)での捜索継続(7日間)

◆リ-ダ-は山行の全ての責任を負うべし

←図クリック拡大

福田氏のプレゼンテ-ションはこちら⇒

福田氏のレポ-トはこちら⇒

八巻健彦氏の追悼文はこちら⇒

(2) 北岳バットレス第二尾根、転落ザイル切断事故

❒ プレゼンタ- 金井健二 氏

* 金井氏は当時チ-フリ-ダ-として合宿に参加。

❒ 事故の概要

夏山合宿中、1953年8月8日、森田、中川パ-ティは第二尾根登攀中にセカンド中川がスリップ。ザイル切断により転落死。

❒ 事故発生経過と原因

◆トップ森田がアンカ-設置、確保体勢に入りセカンド中川が登攀を開始した。中川がスリップ、森田確保体勢取るも抵抗なく中川転落。

◆ザイルは麻ザイル12mm。ストランド一本は引きちぎられた破断面を持ち、他は鋭利に切断されていた。

❒ プレゼンタ-考察

◆ 当時ザイルき切れないものとの過信があったので、このザイル切断事故は驚愕する出来事であった。

◆ 事故当時山岳部部長不在であった。この事故を契機に高木正孝部長就任の運びとなった。

中川健治氏の追悼文はこちら⇒

(3)北鎌尾根末端部滑落事故

❒ プレゼンタ- 高田誠 氏

*高田氏は当時高木正孝部長とともに合宿に参加。

❒ 事故の概要

◆ 1956年4月4日、軟湿雪の斜面を下降中アイゼンを取られて転倒天上沢へ滑落。停止できずに沢末端まで滑落。頭部打撲死。

◆当時の山岳部の部長で指導者の高木正孝先生も同パ-ティに参加していた。

❒ 事故発生経過と原因

◆北鎌尾根より穂高へのポーラー展開、撤収中の北鎌尾根末端付近で発生。

◆連続して2人がスリップしたが、樺のブッシュに引っかかって事なきを得た。3人目として下津がスリップ。

◆滑落経路がブッシュを外れて加速、谷筋を落下

◆軟雪の急斜面の下降時の慎重さに欠けていた。一人目のスリップで直ちにザイルを出すべきではなかったか。

❒ プレゼンタ-考察

◆遺体に近いの上部に木の枝が横たわっていたがそれに激突したものと推測された。

北鎌尾根遭難の記録はこちら⇒

(4)冬季前穂高北尾根奥又白雪崩事故

❒ プレゼンタ- 高田誠 氏

❒ 事故の概要

◆前穂北尾根4峰正面壁冬季初登攀を目指したが、断念。

◆1956年12月21日、デポした荷物回収のために松高ルンゼ取付点下方200mを登行中、松高ルンゼからの雪崩に遭遇。

◆岸本 卯三郎と同パーティー大阪府大の裏野満が埋没 死去。

◆同時に雪崩に巻き込まれた細井良三氏(大阪府立大学山岳部)は自力脱出生還。

❒ 事故原因

◆雪崩に対する警戒不足

(5)北穂高岳クラック尾根転落事故

❒ プレゼンタ- 豊田寿夫 氏

*豊田氏は事故当時の山岳部部員。合宿では別ル-トで活動。明神岳から白出コルのBCへ入った。

* 故水口リ-ダ-(事故時の合宿)の「山と人」第3号報告に基づき作成された資料により説明された。

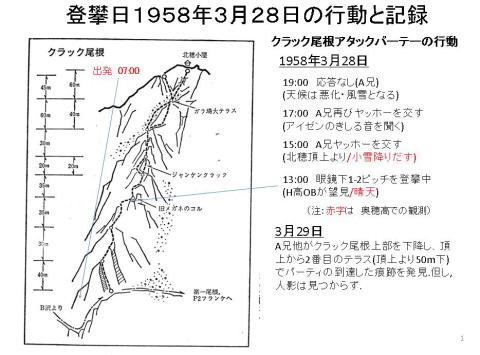

❒ 事故の概要

パタゴニア遠征が行われている国内で、穂高岳春山合宿を分散形式で各方面から白出コルBCに集結する計画で展開中に発生。

1958年、3月28日 17:00-19:00 青木、山内は天候悪化し、降雪の始まったクラック尾根、ガラ場大テラス近辺をアイゼン装着して登攀中滝谷に転落したものと思われる。

❒ 事故発生経過

◆ 7:00 出発(出発の遅れ)

◆ 15:00 晴天下の登攀開始後、天候悪化(小雪)

◆ 17:00-19:00 吹雪 転落、ザイル切断(米軍放出のナイロンロープ(11mm/迷彩色))

❒ プレゼンタ-考察

◆ 当初合宿の計画にあった登攀だが、詳細は詰められていなかった。。 当日は滝谷の偵察のみと考えていた節のあるリ-ダ-とパ-ティ間の明確な同意があったのか疑問。

◆ パタゴニア遠征参加中の高木正孝先生はこの合宿計画を知らなかった模様。

◆ 該当ルートの無雪期登山経験のないメンバーにまかせたことは同リーダーの反省点(当時の報告書に記述あり)。

◆合宿参加予定の上級生メンバ-の不参加によるリ-ダ-への負担増

◆姫路分校での自由放任てき環境で育った中堅部員の春山合宿における,より困難な登攀機会の要求の扱いが難しかった事例である

←図クリック拡大 ←図クリック拡大

(6)槍ヶ岳西鎌尾根偵察中、スリップ水煙谷へ転落事故

❒ プレゼンタ- 河本卓生 氏

氏は事故当時のリ-ダ-シップでマネジャ-であった。西鎌尾根偵察隊の石川匡の事故時点では同偵察パ-ティとして行動していた。

当時は北アルプスの中心である黒部源流の積雪期登山に注力していた。スキ-でのアプロ-チや極地法によりキャンプ展開などがハイライトであった

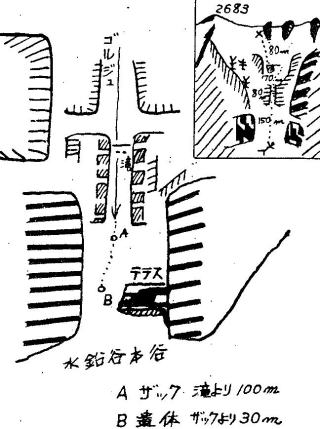

❒ 事故の概要

◆1966年3月24日、事故は西鎌尾根から槍ヶ岳に偵察中に発生。雪が良く締まってアイゼンが良く利く状態であった。P2683mを過ぎたあたりで斜面から稜線に上がろうとしたときに方向転換した時に発生。

◆石川匡は5m程滑った時点でピッケルを引き寄せてストップ体勢をとったが、止まることが出来ずに水鉛谷に滑落、ゴルジュに転落し滝を跳び越した。

◆右後頭部の打撲による即死

❒ 事故発生後の経過

◆OBを中心とした捜索隊が新穂高に集結し捜索。翌日に遺体発見。

◆3/29 荼毘

❒ 反省点

◆計画では偵察は2年生以上で実施するはずだったが実質1年生の石川を含め2人の下級生が参加していた

◆ガスで雪庇を避けるため蒲田川側の斜面を通過下が、

◆石川が体勢を変えるときにバケツを掘らせるなど上級生のケア不足と危険性の認識不足

❒ 河本氏の偽らざる気持ち

想像すらしていない場所で、事故は起こったということ。事故は予期せぬところで起きる

河本氏の発表、配布資料はこちら⇒

川本氏のプレゼンテ-ションはこちら⇒

(7)カラコルム・リモ峰偵察中、ロロフォンド氷河にてクレバス転落事故

❒ プレゼンタ- 中川勝八郎 氏

中川氏は故右田卓と二人で当時未踏であったリモ峰偵察に出かけた事故後単独で右田をクレバスから脱出させようと試みたが力及ばず。

Sherpi Kangri 7380mの1976年初登頂は神戸大学山岳会・山岳部の始めてのヒマラヤ初登頂であったがヒマラヤの未踏峰登山の熱が高まっていた。次なる目標をシアチェン氷河下流のリモ山群に置いて研究を進めていた。当時はパキスタン領内との認識でパキスタン側からの偵察を計画した。

偵察は氷河を長く歩くので最低3人は必要と、隊員を募集していたが人数が揃わないうちに二人の熱い思いから偵察行が決行された。

❒ 事故の概要

1980年8月6日、重い荷物を担いでなだらかなロロフォンド氷河をコンティニアスで下降中、先頭の右田がヒドンクレバスに約18m転落、狭いクレバスに挟まって負傷した。中川は直ちにザイルを固定してクレバス内に下降して脱出を試みたが、右田に自力での脱出能力がなく、リフティングも一人では無理であった。折から融雪の水流が二人に降り注ぎ次第に体温を奪われていった。右田は意識混沌となり、中川もずぶ濡れとなり危険な状態となり断腸の思いで一人クレバスから脱出した。

❒ 事故発生経過

1980年7月25日 飛行機でスカルドに飛び、ジープを調達してカパルに入る

7月26日 コック1名、ポーター4名とともにキャラバン開始

スルモ~ウルセ~ダンダラ~パロア~パリット~最奥の部落ゴマ~ギャリ~バチサ~ナラム

8月3日 ビラフォンド氷河4800mにBC設営 コックのフセインを残し、ポーターを帰す

8月4日 高度順化とデポを兼ねて、フセインとともにビラフォンドラ5500mを往復

8月5日 フセインをメールランナーとして帰し、二人で踏査を始める

ビラフォンド氷河5300mで幕営

8月6日 ビラフォンドラを越え、ロロフォンド氷河に入る

ロロフォンド氷河5300m付近、12時前、右田がヒドンクレバスに転落

救出できず。中川、クレバス横で泊る

8月11日 BCに戻る

8月13日 フセインがポーター1名とともに戻ってくる

8月18日 スカルドに戻る

中川氏の解説はこちら⇒ プレゼンテ-ションはこちら⇒ プレゼンテ-ションはこちら⇒

(8)アイゼン合宿中御岳三の池にて、風雪のため避難中の雪洞で埋没

❒ プレゼンタ- 柴田隆宏 氏

*柴田氏はリ-ダ-シップを任されてはいなかったが、最上級生として合宿に参加していた。

*下級生リ-ダ-が居る合宿での上級生の立場と責任についての反省点を明確にされた。

*柴田氏は今日も当時の遭難事故に対する気持ちの整理が付かずに発表を躊躇されていたが、このシンポジウムの趣旨を理解されて、勇気を振り絞って発表された。プレゼン中にもこみ上げてくるものがあり、時折声を詰まらせておられた。遭難事故のつらさや重みを十二分に感じられるものであった。

❒ 事故の概要

◆御岳三の池の吹き溜まりにテントを設営、激しい風雪にテントが埋没。ラッセルが追いつかずに練習のために掘った雪洞に避難した。

◆雪は降り止まず、竪穴の雪洞の入り口を交代で除雪していたがそれも間に合わず脱出を決意した。

◆リ-ダ-であった天野弘義は体調を崩していて雪洞内ではシュラフの中で苦しそうに寝ていた。

◆最後に脱出しようとしたが、狭くなった入り口から出ることが出来ず、そこで埋没してしまった。助けようとしたがどんどん吹き込んでくる雪に掘り出すことも出来なかった。

❒ 反省

◆リ-ダ-がその機能を全うできない事態においてどのようにパ-ティを導いていくのか、日頃のシミュレ-ションが必要である。

◆現役の山岳部は毎年世代交代していかねばならないが、年長者はたとえリ-ダ-の役職を解かれていても危機管理として常にリ-ダ-シップを発揮する心構えが必要であろう。

◆基本的な冬山知識の獲得と事前の計画検討が必要。

柴田氏のプレゼンテ-ションはこちら⇒

(9)中国雲南省梅里雪山、雪崩

❒ プレゼンタ- 小林尚礼 氏 (京都大学学士山岳会)

*小林尚礼氏は捜索活動、その後の再挑戦などを通じて梅里雪山に長年にわたって関わる。

❒ 事故の概要

京都大学の遠征隊に参加した船原尚武は他の隊員たちとC-3にて就寝中に雪崩に埋没。

日中隊員17人が犠牲になった。

遭難の概要と捜索活動はこちら⇒

著書: 「梅里雪山 十七人の友を探して」ヤマケイ文庫は必読の書

小林尚礼氏のホ-ムペ-ジ http://www.k2.dion.ne.jp/~bako/

| シンポジウム・故右田卓氏、故船原尚武氏、故天野弘善氏追悼会 出席者 |

(敬称略)

❒ ご遺族(追悼会のみご出席): 右田千秋 船原尚 船原恵美子 天野勉 天野博子

❒ 講師 : 小林尚礼(京大OB) 福田久勝* 金井健二 高田誠 豊田寿夫 河本卓生 中川勝八郎 柴田隆宏

❒ 他大学: 根岸哲生(京大OB)* 田中貴(京大)* 大森雅宏(甲南大OB)* 山本恵昭(甲南大OB,ACKU)*

竹中雅幸(京都府大)* 小阪健一郎(京都府医大)*

❒ ACKU山岳部: 近藤昂一郎 吉田周作 岩澤貴士 石丸祥史* 坂本諭* 間瀬大輝*

❒ ACKU山岳会: 岡市敏治 緒方俊治 尾崎久純 坂本淳 竹内鉄二 東郷賢治 野邊正彦 野邊久美

平井一正 正田哲一 松村政則 森田暁 森長敬 山本裕宣 小林功 川越靖曠 松村政則

長谷川浩 林市雄

❒ 元ACKU: 佐藤拓二 坂西俊一*

❒ 世話役: 乙藤洋一郎(山岳部部長) 山形裕士(山岳部副部長) 井上達男(山岳会会長)

大竹口誠治(山岳会副会長) 山田健(山岳会事務局長)

高田和三(山岳会理事・追悼会実行委員長) 田中信行(山岳会理事) 金井良碩(山岳会理事)

香山博司(山岳会副事務局長・追悼会実行委員)

注記 * 印----シンポジウムのみ出席

❒ シンポジウム出席者 集合写真(クリック拡大) ↓

❒ 追悼会出席者 集合写真(クリック拡大) ↓

謹啓、

先日の追悼の会、ありがとうございました。家内共々、寄せていただきお世話になった多くの方々と久しぶりにお会いでき、また、先生方からお言葉を賜り、大変うれしく思いました。

大勢の皆さんがお忙しい中お集まりいただいたこと、ありがたく感謝の気持ちでいっぱいです。小林さんともお会いできたこと、大変うれしく思います。出席させてもらって本当によかった、と家内と話しております。意義のある大きな会にまで、準備された方々の真心をありがたく感謝し、心よりお礼を申し上げます。

勝手なお願いがあります。お集まりいただいた皆様、おひとりおひとりにお話ができなかったので、お手紙で私たちの気持ちをお伝えしたいと思っております。ご面倒をおかけしますが、お集まりいただいた方々のお名前とご住所をわかりましたらお教えいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。

もうすぐ、自作の椎茸が出てきます。また、三月中には自動車道が貫通します。是非お立ち寄りください。

勝手なお願いをお許しください。お礼とお願いまで。 謹白 船原 尚

神戸大学山岳会・山岳部の遭難の歴史について学んだ学生諸君が感想を述べてくれました。

輝かしい成果の伝承は自然に行われるでしょうが、悲しい事故や遭難の歴史は先輩たちが努力しないと伝わりません。シンポジウムの成果は安全登山の継承に託されます。

学生の感想はこちら⇒

| 失敗に学ぶ ----山での失敗や遭難から学んだ教訓 |

安全登山を心がけるには危険予知能力の向上、登山技術の向上、経験の蓄積、計画のレビュ-、トレ-ニング、記録の読破、先輩の経験談、遭難事例の研究など日頃からリスク軽減対策を積み重ねておかなければなりません。遭難があると反省会が持たれますが、ともすれば感情面が先に出て責任追及型となりがちです。真の原因を解明し対策を講じることが重要です。

高木正孝先生は山の危険について客観的危険と主観的危険に分けてその対策のあり方を説いておられます。技量を磨くことで主観的危険性は軽減できるものですが、客観的危険性は自然そのものであり、対策はそのような危険のある場を避ける以外にありません。経験からここは大丈夫、としても、いつかは「まさか」が起こります。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」といわれています。スパンを長くすれば自然の猛威は想像できないレベルで起きることを思い知っておくべきでしょう。2011/3.11東日本大震災の津波の猛威と、福島原発の事故を思い起こせば明らかです。無事であったのは幸運であったと思うのが謙虚な姿勢といえます。

失敗の原因を高次にとらえると「失敗した人に責任」「組織に責任」「未知の事象」に区分され、次の10項目に集約されます。

☆「失敗した人に責任」

1.無知

2.不注意

3.手順不遵守

4.誤判断

5.調査検討不足

☆「組織に責任」

6.制約条件の変化と対応不足

7.企画不良

8.価値観不良

9.組織運営不良

☆「未知の事象」

10. 未知

これらはNPO失敗学会の「失敗曼荼羅」に具体的に原因分析のテンプレ-トが表されています。言い換えると成功や創造にチャレンジする場合の秘訣にも通じるもので、遭難防止には極めて有効な指針となります。

失敗曼荼羅はこちら⇒

◆失敗や遭難から学んだ教訓

さて、皆さんはどれだけの登山経験や知識から遭難しないKnow Howをお持ちでしょうか。様々な場面でリスク回避の行動が的確に取れるだけの身についた指針(教訓)お持ちでしょうか?千変万化する自然とパ-ティ、メンバ-の状況には常に「初めて」を感じるのではないでしょうか。自分の経験だけでなく過去の事例や他人の経験から学ぶことは多くあります。 Lessons Learned とは経験から何を学んだのと言う学習効果を問う言葉です。

私も多くの失敗をしましたが、なんとか今日無事にすごせるのは少しは学んだことがあるからではと思います。その少ないリスク回避の教訓をできるだけ書き出してみました。参考にしていただければ幸いです.

(2011/10/5 井上達男)

失敗の山と教訓はこちら⇒

**このシンポジウムは 神戸大学山岳会・遭難対策担当理事の高田和三氏のご尽力により開催できました。また、神戸大学山岳部・部長乙藤洋一郎氏及び山岳部・副部長山形裕士氏のご理解により山岳部員に伝えるべく開催されました。

|