|

|

| ACKU 山ギャラリー・写真館 |

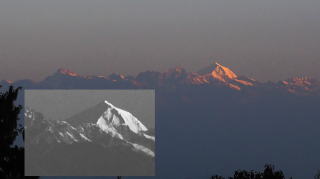

| 2024年4月 北岳3193mと間ノ岳3190m. |

南アルプスの盟主北岳は富士山に次いで日本第二の標高を持っている。その隣に鎮座している間ノ岳も堂々た山だ。

北沢峠から仙丈岳へ登っていくと小仙丈あたりから南方にこの二山が姿を現す。大樺沢から北岳バットレスを仰ぎる姿の印象とはまた違った整った容姿だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2024年3月 Mt. Timpanogos 3581m, Utah U.S.A. |

ユタ州のワサッチ山群にはユニークなピークが散見される。山群第二の標高を持つティンパノゴスもその一つだ。プロボ市街地の東側に一気に高度を上げた巨大な壁となっている。

北のアルタスキー場からは複数のピークが林立しているように見える。以前紹介した夏姿とは違った冬の積雪を纏った山容も印象深い。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

2023年秋に荒島岳を貫通して中部縦貫自動車道が大野から九頭竜湖まで開通した。郡上市から福井方面には気持ちの上でも物理的にも近くなった。

荒島岳を東西から眺める機会が増えた。豪雪地帯の九頭竜川沿いの国道158号を半分は省略して通過できる。心の余裕が九頭竜ダムに立ち寄って荒島岳を仰ぎ見る機会をくれた。

道の駅荒島岳は荒島岳を見上げる絶好の場所に出現している。四季を通じてこの百名山を楽しめるのは幸せというものだ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

東南面 残照の荒島岳 九頭竜湖ダムから

寒波の後で白銀の輝きを見せる荒島岳

西面 道の駅から

|

長良川から檜峠を越えて石徹白の谷に入る道路の向こうに雪をたっぷり抱いた野伏と小白(オジラミと呼ぶそうだ)が迫ってくる。しかし、そこからは批把倉は隠れて見えない。

これ等の三山には登山道がない。登るのは゜積雪期だけだ。長良川源流の鷲ヶ岳スキー場からは三山の姿を見ることができる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

批把倉山1518m 小白山1602.2m 野伏ケ岳1674m

明野高原から

|

| 2023年12月 Dhaulagiri 8167m, Nepal |

世界第7位の高峰だ。サンスクリット語で「白い山」の意味だとか。日本の白山、ヨーロッパのモンブランそしてヒマラヤのダウラギリ。真白で清く美しい姿には心を洗われる。

秋のネパールトレッキングでその美しい姿を見せていた。

写真クリックで拡大

Photo by 酒井利直

|

|

| 2023年11月 Mt. Hood 3429m, Oregon U.S.A. |

飛行機がPortland空港に着陸する前にきれいな円錐型の雪を纏ったピークの傍をぐるりと廻るようにして高度を下げていく。

オレゴンの数ある火山の一つ、Mt. Hoodだ。よく見ると山腹には氷河もあるようだ。

いつか登ってみたいと思う山屋も多いことだろう。

写真クリックで拡大

Photo by 大滝義郎 |

Trillium Lakeから見たMt. Hood |

稜線の砂礫にすっかり紅葉した灌木が秋らしい。野口五郎岳あたりから遠くに浮かぶ槍ヶ岳。独標から北鎌尾根をその名の通り鎌の刃を頂上の槍の穂先まで反り上げている。

北アルプスの奥深く、紅葉は谷を駆け下りて行く。まもなく山々に初雪が来て秋は足早に去っていく。

写真クリックで拡大

Photo by 山本恵昭 |

|

| 2023年9月 Engineer Mountain 3953m, Colorado Rocky |

ロッキー山脈にSan Juan 山群があるが、4000内外の秀峰が沢山ある。Engineer山は山群の一つのピークで麓のSilveronからその姿を見ることができる。

R550は山群の山々を眺めながら楽しいドライブができる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

一ノ越あたりから見た竜の背を思わせる東尾根。岩登りを始めた頃のクライマーには丁度良い岩場だ。岩は安定し、ルートファインディングを楽しめる。

登りついた辺りで天空のお花畑に出会えるのは感激。

写真クリックで拡大

Photo by 山本恵昭 |

|

| 2023年7月 Chagla 6428m and Qungmo_Kangri 7048m, Tibet |

ニーチェンタンラ西山群(Nyaiqentangla West)の第二の高峰チュンモカンリを右手遠方に、左手にはチャグラ(Chagla)を配置したタリ峯(Tari

Feng 6330m)頂上からの展望だ。Tari Fengは2015年10月に中国地質大学と神戸大学合同隊が初登頂した。

この山群には6000m級の未踏峰が林立している。中国が登山隊を受け入れるときが来ることを切望する。

写真クリックで拡大

Photo by 神戸大学隊 |

Chagla 6428m Qungma Kangri 7048m (右遠方) |

残雪の北アルプス。飛騨から長い尾根道を登り北ノ俣岳に至るとそこはもう北アルプスの奥の院だ。黒部源流の峰々が鎮座する。翼を広く開いた怪鳥のごとく薬師岳が眼前に輝いている。

写真クリックで拡大

Photo by 山本恵昭 |

|

| 2023年5月 Panorama of Nyaiqentanglha West Mountains , Tibet |

Ta Ri 6350m 頂上で撮影されたパノラマ写真。2015年の遠征隊はBada Ri 6516mを目指したが、登路の岩稜の崩壊を恐れてTa

Ri 6350m登頂に留まった。

写真クリックで拡大

Photo by 松村健司 |

Bada Ri 6516m(left end)

Panorama Nyainqentanglha West Mountains |

| 2023年4月 Langtang Lirung 7234m, Nepal |

|

CLUB HIMALAYA

NAGARCOT RESORT

屋上テラスの屋根の上からの写真です。

(2022年11月10日朝)

黎明のピークが神々しい

写真クリックで拡大

Photo by 居谷千春 |

|

| 2023年3月 Dojitsengza 5662m, Tibet |

チベットの山々は信仰の対象になっているものが多い。生活圏から見える峩々とした岩山や、氷河と雪に覆われた高山など、いたるところに存在する。

チベット仏教の聖山は登ることを許されないピークも多い。ドジチェンザは内陸のラウからカンリガルポ山群南端のザユールに抜ける街道の峠近くにある僧院シュデン・ゴンパの聖山だ。もちろん未踏峰だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2023年2月 Mt.Sugerloaf 3368m, Wasatch, SLC, Utah |

|

ソルトレーク市の裏山であるワサッチ山群には3000mクラスの山々に囲まれたスキー場が沢山ある。アルタはその中でも市民に親しまれた広いスキー場だ。シュガーローフはアルタを取り巻く一つのピークだ。写真の右手はボールド山(Bald

Mountain)という禿山だ。

アルタのスキー場からシールでシュガーローフの山頂付近まで登って山頂を踏み、スキー滑降で快適に下る。ついでにボールド山も登ってバックカントリースキーを楽しんだ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

|

古い写真ですが、アルバムに残されていました。1984年10月14日、ツェルマットで週末を過ごしてマッターホルンを見物しました。

スイス側からは端正なピラミッドでした。カラコルム遠征で巨大な山々を眺めたからか、ヨーロッパアルプスの山々は箱庭的な印象を受けました。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2022年12月 Machhapuchare 6997m |

|

比較的新しいネパールのトレッキンングルートであるマルディ・ヒマールコースを同期のTSさんが計画してくれた。我々が到達した最高点からどうやってマルディヒマールに登るか!?さあ頭の体操です。

マチャプチャレMachhapuchare(6993m)の頂上は遠慮するとして、写真右端の台形状のマルディ・ヒマールに登るには、尾根通しがいいか、黒岩を直登するか、向こう側へ回り込むか、右側のルンゼに降りてカッティングで登っていくのか?

マルディ・ヒマールが最もよくわかる写真がこれ。写真の左下、尾根筋の一般トレッカー最終地点のハイキャンプから登って行って、中間岩壁帯にぶちあたったら、ここは岩登りか?何とか突破したとして、最終岩壁は右に逃げるのがいいのかな。😁😅マルディ・ヒマールには右スカイラインのルートもあり、そちらの方が簡単かも。

Photo by 居谷千春

|

Machhapuchare6993m ⇑写真クリックで拡大

Mardi Himal(5553m)

Trecking top

Machhapuchare Mardi Himal (right end)

|

|

田沢湖からの眺めも良いが紅葉の山麓からの姿は格別だ。

山頂部には北東-南西方向に2つのカルデラが並び、本峰の男岳(おだけ、1,623m)や火口丘の女岳(めだけ、1,512m)、寄生火山の男女岳(おなめだけ、1,637m)からなる。

写真クリックで拡大

Photo by 福本桂三

|

|

|

新穂高温泉から左俣谷を遡っていくと右手に穂高の西面が威圧的にのしかかってくる。滝谷の険悪な谷もさることながら、ジャンダルムが険しくも鋭く天を突いて屹立している姿に圧倒される。

5月の残雪に輝く一時に出会った。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

|

鈴鹿の主稜線から西に外れて日野町に競りだしている綿向山。綿向神社の奥社に相当する。神社はイノシシが祭られているが、12年に一回の干支の年には盛大に祝われる。

山は毎年一度地元の人たちが登山道と頂上の祠周りの清掃を行っている。

鈴鹿の宮指路岳は946mの語呂合わせで名付けられている。頂上付近に馬乗り岩があるが、そこから西に綿向山が望まれた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

宮指路岳から綿向山遠望

|

1973年1月1日、吹雪の開けた天狗尾根は新雪が深く積りルートは厳しいものになった。それでもご来光を背に受けながらじりじりと難関を突破して鹿島槍ヶ岳北峰(北槍)の頂に立つことができた。

日は高く昇り南槍は白銀に輝く。黒部を越して向こうには剱岳が新雪をまとって神々しく屹立していた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

|

鈴鹿山脈の主脈から西に外れた高台に鍋尻山という鍋を伏せたような独立した小さなピークがある。麓は集落が廃村となっている。

ある日、底に登ってみると北に霊仙山がでんと座っていた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2022年6月 Mt. Harison 3935m, Yukon , Canada |

1968年7月22日、坂本副隊長以下6名がMt. Walsh 4505mの頂上に立った。Saint Elias山群の広大な氷河地帯の真っ只中からは多数の谷氷河が北に東に、そして西に流下し、多数の山々を取り巻いている。

頂上からはSpring 氷河を隔ててMt. Harisonがどっしりとした山体を横たえていた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2014年5月、N君と二人で赤岩尾根から鹿島槍ヶ岳に登りに行った。一日目は赤岩尾根を登って冷池山荘泊。翌早朝、天気はどうかと山荘の窓から外を覗くと黎明の空に雪の剱岳が見えた。慌ててカメラを取りに行き、窓から身を乗り出してカメラを構えた。明け方の空のもと、淡く優しいモルゲンロートの薄い光に剱岳の山頂部が染まっていた。燃えるようなモルゲンロートも良いが、このような淡く柔らかい光のモルゲンロートもなかなか良い。八ツ峰の刃のような鋭い岩稜が印象的だ。

写真クリックで拡大

Photo by 八田義一

|

|

| 2022年4月 Mt.Lucania 5226m, Yukon, Canada |

1968年、神戸大学カナダ・ユーコン学術登山隊が登頂したMt. Steeleの隣にそびえる山だ。翼を広げた鷲のように雄大な姿は素晴らしい。

ABC(3580m)から毎日のように眺めていた。ちなみにアラスカ、ユーコンの山々には降雪が多くテントサイトは深い雪に埋まる。

古い写真だが、選んでみた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

白馬岳の名は残雪の形が苗代馬として農作業のタイミングを知らせるものだった。転じて白馬「しろうま」と呼びならわしていたが、今では「ハクバ」に代わってしまった。白馬鑓岳2903.2m、白馬杓子岳2812m、そして本峰白馬岳2932.3mと三山が連なっている。三山の東面は冬季バリエーションルートが岳人たちを誘う。

八方尾根は南の五竜岳、鹿島槍ヶ岳とともに白馬三山の絶好の展望台だ。

写真クリックで拡大

Photo by 吉井修

|

八方尾根から白馬三山

|

| 2022年2月 Mt. Sarbach 3127m , Banff NP, Canada |

Canadian Rockyの目立つピークの一つ。ハイウェイ93のSaskatchewan River Crossing あたりか間近に見上げることができる。

1897年、スイスのガイドPeter Sarbachが顧客二人を連れて初登頂している。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

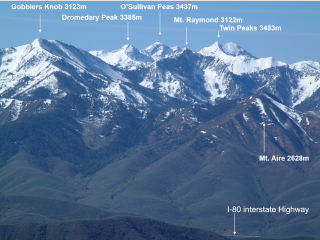

| 2022年1月 Wasatch mountains, Salt Lake City Utah, U.S.A. |

| ソルトレイク市の裏山は3000m級の山々が連なってワサッチ山群を形成している。東西に走るI80の高速道路からその一部を眺望できる。積雪期には険しさが一段と引き立って見える。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2021年12月 McArthur Peak 4344m, Yukon, Canada |

神戸大学カナダ・ユーコン学術登山隊(1968年)のアルバムから見つけた一枚。

登頂したMt.Steeleから南方に、Mt.Loganを筆頭にAlaskaとCanada国境線上に氷河の発達したピークが多数ある。

マッカーサーピークはYukon準州内にあるSaint Elias山群の山だ。双耳峰が美しい。ピークの間は約2kmある。右が主峰。左は東峰(4308m)。

ABCから撮影。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

2021年9月には槍穂高あたりを震源とした地震で登山者が遭難する事態が発生した。北鎌尾根や滝谷、唐沢などで岩魚誰も発生した。

北アルプスの地震は地形を変えてしまうことがある。滝谷ががれきで埋まったり、剣岳の八峰では岩小屋が無くなったりした。

紅葉たけなわの静かな稜線を見ていると何もなかったように感じる。もうすぐ雪がやってくる。

写真クリックで拡大

Photo by 酒井利直

|

|

大野盆地を取り巻く山々は四季折々に姿を変えて楽しませてくれる。荒島岳は九頭竜川の源流を隠すように東に壁を作っている。盆地南には銀杏峯と部子山が堂々と構えている。

新雪が来る頃には際立った山体を惜しげなく盆地に晒す。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

雲海に浮かぶ白馬岳。鑓からの姿は主稜の険しい弾劾を右手に、たおやかな小蓮華岳を従えて後ろ立山連峰に鎮座している。

夏真っ盛り。小雪渓には真っ白な残雪も輝いている。

写真クリックで拡大

Photo by 吉井修

|

|

| 2021年8月 Frary Peak 2010m , Antelope Island, Uah, U.S.A. |

ユタ州のソルトレイク市は2002年に冬季オリンピックが開催されてよく知られている。Great Salt Lakeそのものは塩湖で中に大きな島、Antelope島が浮かんでいる。そこにはバイソンが数百頭保護されている。

島の最高点はFrary Peak で冬季は雪と氷に包まれている。群れのバイソンを驚かせないように静かに頂上を目指した。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

新緑の梓川、小梨平あたりは雪解けの清冽な流れに心も洗われる。

化粧柳の緑も段々色濃くなってきた。

見上げると岳沢の奥に奥穂高が残雪をまとったまま鎮座している。

べったりと雪の付いた斜面は畳岩あたりだろうか。頭上に危なげに残った雪の大きなブロックの崩壊を恐れつつザイルを延ばして無事に登り切ったことを思い出される一枚。

写真クリックで拡大

Photo by 八田義一

|

|

| 2021年6月 Ata Kangri_5760m. Tibet |

| カンリガルポ(崗日嘎布)山群の東南部にある顕著なピーク。ピークの北にはかって探検家が通過したアタカンラという峠がある。1933年、 プラントハンターのFrank

Kingdon Ward が Ata Qu から Ata Kang Laを越えている。彼もこの山を見たのではないだろうか。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2021年5月 Shingi-Kanglha_5688m. Tibet |

カンリガルポ(崗日嘎布)山群にはチベット仏教の聖山がたくさんある。主稜線にある6000m峰は麓から見ることができず、代わりに谷筋には見える岩山が無数にあり、姿がよいものが聖山となっている。

シンギカンラは波蜜(Bomi)の町から見上げる岩峰で目立つ存在だ。

Dupoalimona、Sejopomopundunと合わせてボミ三山とされている。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2021年4月 Devils Castle 3341.2m, Wasatsh, Utah, U.S.A. |

ソルトレーク市の東、Wasatch山群にはスキー場がたくさんある。その中の一つアルタスキー場の奥にこの岩山がある。頂上は岩塔になっている。ちょっとしたロッククライミングを強いられる。

周りの多くのピークは頂上からスキー滑降ができるので、この"悪魔の城"は異質だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2021年3月 Kone Kangri 6347m, Kangrigarpo Mts., Tibet |

|

幻の山にもいろいろあるが、地図にそれらしきピークが認められるが誰も見たことのない山がある。コネカンリは長年その姿がベールに包まれていた。登路を求めてふもとの氷河へ接近した隊があるが、姿を見ることができなかった。

2009年のロプチン遠征隊の写真を整理しているときに偶然目に留まって撮影地点から同定してそれと判明した。(左のピーク)

世界で初めての写真だ。

写真クリックで拡大

Photo by 山本恵昭

|

|

| 2021年2月 Mt. Albreda3052m, Canada |

|

カルガリーからバンフ、ジャスパーを北上するドライブでは左右にカナディアンロッキーの美しい山々を心行くまで楽しむことができる。それに比べて谷一つ西側のルートは森と泉の地味な風景が延々と続いている。そのような静かな道を北上してアラスカに向かう途上、珍しく懸垂氷河の掛かるピークが現れた。(ブリティッシュコロンビア)

しばし車を止めて午後の陽光に輝く姿を眺めた。南北に長いキンバスケット湖の北端近くの西側の尾根にあるピークだ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

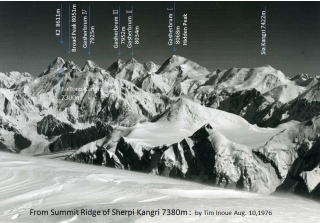

| 2021年1月 K-7 6934m Karakorum, Pakistan |

|

カラコルムには花崗岩の尖塔となったピークが多くある。K-7もその一つだ。Tsarak-Tsa氷河とKaberi氷河に挟まれた尾根はK-6 7282m、Link-Sar7041mに続いてK-7

6934mが並んでいる。Sheri Kangri 7380mのアタックキャンプ付近からKaberi谷越に眺める姿は荒々しくも壮観であった。

左手前の雪庇はSherpiKangriのEagle Head 6700m

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2020年12月 火打山2461.7mと妙高山2454m |

|

火打山は日本海に近いので冬はなかなか晴れてくれない。積雪も多くて真っ白な姿になる。妙高山は外輪山の三田原山に囲まれてドーム型の内輪が険しい姿になっている。

三田原山にベースキャンプを置いて遠く火打山までスキー登山した日々を懐かしむ黒姫山からの一枚。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2020年11月 富士山3776mと赤岳2899.4m |

|

八ヶ岳の冬は晴れると大抵風が強い。気温もぐんぐん下がる。ヤッケのフードを気にしながら硫黄岳から横岳の稜線を赤岳目指して進むと前方遠くに富士山が姿を現した。

目標の赤岳は連峰の盟主としてすっきりとした頂上を屹立させていた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2020年10月 日岸山1669mと白山別山2399.4m |

|

石徹白には登山道のない山がたくさんある。この日岸山もその一つだ。積雪期にスキーを使って縦走するのが最適な方法だ。和田山から薙刀山1647.2mを越えて前方にどっしとした日岸山を見る。右手遥かに白山別山が姿を現した。

写真クリックで拡大

Photo by 井上恒

|

|

|

北鎌沢から北鎌尾根に出ると雪壁と岩稜が続き独標のピークに達する。眼前に突然槍ヶ岳が姿を現す。右手に小槍を従えた尖塔が天に突き刺さるようにそびえていた。

独標から雪稜と岩稜が織りなす北鎌尾根を前にして今日はここ、独標のてっぺんに幕営だ。少し雲が増えてきたが、明日はまだ雪は降らないだろう。夕暮れ迫るテントの中から飽きることなく槍を眺めていた。

初めて登る槍ヶ岳、北鎌尾根から登ることは至福の挑戦だった。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2020年8月 Mt. Baker 3286m , North Cascade National Park, Washington, U.S.A. |

|

シアトル郊外には火山がいくつかある。レニア山が有名だが、ベイカー山もなかなか立派な山。北から展望台まで車で接近できる。万年雪と氷河を頂いて青空に輝く姿は美しい。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2020年7月 Zunzi_Qubu 6223m, Nyainqentanglha West Mountains |

|

青海西蔵鉄道が南東のすそ野を走る念青唐古拉西山群には個性豊かな未踏峰がたくさん残されている。ツンチィチュプもその一つだ。見る角度で山容が大きく変化するのでドライブ中にチョット目を離すと違う山が現れたと錯覚する。鋭くとがった岩峰に見えるのは瞬間だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

|

黒姫山の頂上から眼前に迫る戸隠連峰の最高峰、高妻山は迫力満点だ。右手後方には乙妻山が控えめに姿を現している。

積雪期には両峰のコルからの滑降が山スキーの醍醐味を満喫させてくれる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

|

戸隠に飯縄山がある。SKI場から小一時間もあれば山頂に立つことができる。そこから遠くに後ろ立山連峰が浮かんで見える。雪を纏った冬景色は壮麗だ。

望遠レンズを通してモノクロフィルムで得たショットは一味違うものを感じる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

鑓、杓子、そして本峰

|

| 2020年4月 Chair Mountain 3877m, Colorado , U.S.A. |

|

ルート133の小さな村Redstoneあたりを南下すると前方に小ぶりな岩峰が現れる。Chair Mountain 3877mだ。富士山より100m程高い。4000m峰の目立つコロラドロッキーだが、3000m級で氷蝕地形を持っている山は少ない。雪を纏うと氷河に見える。

登ってみたくなる山だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2020年3月 谷川岳・オキの耳1977mトマの耳1963m |

芝倉沢出合にある紅芝寮は谷川岳登山の黎明期より多くの名登山家を 輩出した山小屋で現在もよく管理されている。

ここをベースに芝倉沢を登り詰めて稜線に出ると一ノ倉岳を過ぎて前方に谷川岳の主峰が現れる。初夏の稜線にはシャクナゲなどの可憐な花もみられ、クライマーたちが活躍する東面の厳しい沢や岩壁とはまた違う姿を見せてくれる。

オキの耳、トマの耳は可愛らしいペットを思い浮かべるが、一ノ倉の出合から見上げる威圧的な姿が嘘のようだ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

八甲田山は青森の街から近い。酸ヶ湯は豪雪の温泉だ。旧陸軍の雪山遭難も多くの人が知る。

夏はなだらかなやさしい姿を見せてくれる。稜線の道端に咲くオダマキやシャクナゲ、ハクサンチドリなどの花は縦走を楽しくしてくれる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

田茂萢岳の湿原から 左から赤倉岳、井戸岳、大岳

|

| 2020年1月 Yuhe Kangri 6327m, Kangri Garpo Mts., Tibet |

カンリガルポ山群の東南部にあり、山群の南東端を締めくくるピークだ。。未踏峰だ。3つのピークを持つ特徴ある山容を持っている。

東山麓にある村の名前が付けられている。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2019年12月 Gheni -Ⅰ6150m Gheni-Ⅱ6085m, Kangri Garpo Mts., Tibet |

| カンリガルポ山群の東南部にある6000m峰の一つ。未踏峰だ。デマラ峠あたりから南方に堂々とした姿が見られるが、西面の写真は唯一だ。未知の峠も明らかになる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2019年11月 KG-23 6010m, Kangri Garpo Mts., Tibet |

| カンリガルポ山群の東南部にある6000m峰の一つ。未踏峰だ。デマラ峠あたりから南方に頂上が一部見られるが、西面の写真は唯一だ。未踏の氷河に踏み入ると思わぬ発見に心躍るものだ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2019年10月 Wetterhorn 4272m Matterhorn 4142m, CO, U.S.A. |

| コロラドロッキーにベッターホルンやマッターホルンと名の付く山がある。どちらもピラミダルな姿だ。

アンコンパーグレ森林公園内にあり、最高峰はUncompahgre4361mだ。周辺には4000m峰が林立している。内陸で積雪量は少ない。7月に訪問したが雪渓がまだらに残っているだけだった。

(写真のピーク標記は左から)

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

Wetterhorn4272m Matterhorn4142m Coxcomb Peak4162m Redcliff4158m |

|

五色温泉から急な登山道を咲き誇る高山植物に励まされながらニセコアンヌプリの頂上に立つと眼前に後方羊蹄山が雲海を突き抜けて夏空に鎮座していた。2019年の夏の北海道は暑かった。天気も良くなかった。それでも蝦夷富士の姿を見ることができたのは幸運だった。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

羊蹄山 ニセコアンヌプリ頂上から

|

| 2019年8月 American Fork Twin Peaks 3502m, Wasatch Mountains, Utah, U.S.A. |

|

ソルトレーク市の中心から1時間もドライブすればワサッチ山群のスキー場に到達する。

スノーバードスキー場は標高3300mまでゴンドラが連れてくれる。(写真右手の山が頂上駅)

そこからスキーを担いで稜線をたどると簡単にツインピークに到達する。頂上からの滑降は標高差1300m、針葉樹のまばらな快適な斜面を気ままに下ることができる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2019年7月 South Mountain 3601m, La Sal Mountain, Utah, U.S.A. |

|

ユタ州の南東部、コロラド州に近い場所にLa Sal 山群がある。主峰はMt. Peale 3877mでその南にあるのがSouth Mountainだが、なんとも手抜きしたような山名だ。

2800mあたりに広がる樹林と草原の台地からどっしりした山体が伸びあがっている。

良く晴れた日は風が強い。麓は砂漠地帯なので登ってくると一面の緑がほっとさせてくれる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2019年6月 Mt.Watson 3511m, Uinta Mountain, Utah, U.S.A. |

|

ユタ州のユインタ山群には樹林の広がる高原からひときわ抜き出た岩山が点在している。

左手のMt.Watsonもその一つだ。5月中旬にスキーを持って訪れると残雪の林をスムースに抜けて麓にたどり着くことができる。右手にはNotch

Mountain 3432mが鎮座している。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2019年5月 Mt.Chephren 3266m, JasperNP, Canada |

|

ジャスパー国立公園を縦断するハイウェイから数多くのロッキーピークを眺めることができる。特徴的な横縞と雪を頂いた山々が織りなす景観は目を見張る。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

|

北農の高鷲スノーパークの頂上にTakasu Terraceがある。日本アルプスの展望台になっている。美味いサンドイッチを食べさせてくれる。デッキからは御嶽から剣岳まで素晴らしい山々が見渡せる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

奥大日岳の向こうに黒く見える剣岳

|

| 2019年3月 Shinghi Kangri 7202m, Karakorum |

|

シェルピガン氷河を源頭まで詰めるとシェルピ・ラ5930mに到達した。峠の北にはP36氷河とその下流に横たわるカラコルムの大氷河、シアチェン氷河とともにそれらを取り巻く7000m峰群を従えて延々と流下していた。

シンギカンリはその北縁を彩るピークの一つだ。1976年、東北大学隊が初登頂した。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

峠の向こうに姿を見せたShinghi Kangri |

| 2019年2月 石徹白川右岸の山々, 岐阜県郡上市 |

|

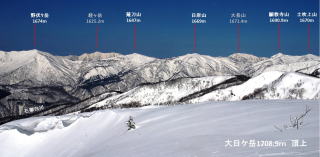

石徹白川の清流は渓流釣りのメッカ。豊かな流れがイワナやアマゴを育ててくれる。雪の季節に大日ケ岳1708.9mの山頂から石徹白川流域の分水嶺を眺めているとたっぷり積もった雪が春から夏に水源となっていることが納得できる。

石徹白川右岸の山々には登山道が全くない。登るのは積雪期でスキーが活躍する。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

石徹白川分水嶺の向こうには

打波川流域の山々も見えている |

| 2019年1月 西天狗山 1660m, 岐阜県郡上市 |

|

石徹白を取り巻く山々は山スキーのメッカだ。天狗山は大日ケ岳1708.9mの北稜線にある1658.4mのピークだが、その西に少し高い雪庇の出るピークがある。高いほうに登ろうと少し足を延ばした。カモシカの足跡はピークを避けてトラバースしていったようだ。

西天狗の背後には野伏ケ岳1674.3mが見えた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2018年12月 Qomolangma 8,848m, Nepal-China border |

|

2014年10月下旬から11月上旬ルクラからゴーキョを往復した。

シェルパの里として名高いナムチェバザールを過ぎるとエベレスト(8,848m)をしっかり見ることができた。

三脚を据えて望遠レンズで頂上の写真を撮った。滑走路が山に向かって登っている狭いルクラ空港への着陸は何度も経験したいものではないが、エベレストはまた見たいと思う時がある。

写真クリックで拡大

Photo by 酒井利直 |

|

| 2018年11月 Howse Peak 3,295m, British Columbia, Canada |

カナディアン・ロッキーには氷河を抱えた山が多くあるが、急峻な岩肌を露出したピークも多い。Howse Peakは東面のicefield Parkwayから見ると標高差1600mの大岩壁が迫り圧倒されそうだ。北西側には雪面があり、一般にはそちらから登られる。

Banff やJasper 国立公園内の数多くの山々はドライブしながら眺めるだけでも美しく飽きることはない。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2018年10月 Mt. Rainier4,392m, Washington, U.S.A. |

シアトルの郊外、南に聳える独立峰。沢山の登山者が訪れるが、いろいろと規制がある。テント設営場所、Human wasteの持ち帰りなど、オーバーユースによる自然破壊の防止策がとられている。

とはいえ堂々たる姿はシアトル空港への飛行中に間近に見ることができる。また、公園に入ると樹林の向こうに美しい姿を見せてくれる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2018年9月 Khor Kondus Towers, Karakorum , Pakistan |

コンダス谷のオアシス、カルマディン(2900m)から行く手に大岩壁が現れる。1000m内外の切り立った花崗岩の壁は幾重にも重なり標高差2600mとなり、氷を載せた先鋒の頂は標高5300mに至る。

圧倒される迫力だが、その奥には王であるサルトロカンリ7742mと女王シェルピカンリ7380mが控えている。入り口で恐れおののいていてはカラコルムの巨峰に挑戦する資格はない。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

1976年7月Karmandingにて撮影 |

| 2018年8月 Lone Peak 3430m, Utah , U.S.A. |

花崗岩の山は岩壁もガレ場も明るい。Thunder Mountainに登っている途中からカールの対面にLone Peakが巨大なバットレス(東面)を広げていた。

まばらにある草地には針葉樹も木陰を作って澄んだ水が流れている。

Lone Peakは西側のカールから登山道が頂上に続いている。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

棚田は各地にあり、その風景が昔懐かしい日本を象徴している。鉢伏山1221.6m山麓、別宮の棚田は氷ノ山をバックに四季表情を変える。

残雪の消えるのを待つ姿もまた心に残る。

写真クリックで拡大

Photo by 和光広典

|

|

|

「氷壁の宿」徳沢園に泊まって蝶ケ岳(2,664m)に登った。長塀尾根は長く眺望のない尾根だったが、蝶ケ岳からは槍穂高の絶景が広がっていた。

写真クリックで拡大

Photo by 酒井利直 |

|

| 2018年5月 Langtang Lirung 7,234m Langtang Himal ,Nepal.

|

|

ヒンドゥ教・仏教双方の聖地Gosainkund4,400mへのトレッキング道は出発地点から樹林帯の急登が続くが、尾根に出るとLangtang Lirungが端正な姿で向かえてくれる。

右のピークが主峰で左のピークはⅡ峰である。

写真クリックで拡大

Photo by 酒井利直

|

|

| 2018年4月 Machapuchare 6993m, Nepal |

|

写真はAnnapurna Base camp(ABC)と呼ばれるアンナプルナ主峰南面の氷河の末端から

朝焼けに輝くMachapuchareを撮ったもの。

Machapuchare(ネパール語で「魚の尾」という意味)は南面のポカラ辺りから見るとその美しい双耳峰が文字通り「魚の尾」に見える。

西面のABCから見ると「魚の尾」には見えないが、朝日を浴びる鋭鋒は凛としている。

写真クリックで拡大

Photo by 酒井利直

|

|

| 2018年3月 Dhaulagir 8167m, Nepal |

|

Dhaulagiri 8,167m Dhaulagiri mountain range, Nepal

GhorepaniからPoon Hill(3,210m)は人気のトレッキングコース。

朝食を食べる前にGhorepaniのロッジを出発すると、朝日に輝くDhaulagiriを見ることができる。Dhaulagiriとはサンスクリット語で「白く美しい山」という意味だそうだが、Poon

Hillから仰ぐDhaulagiriはその名にふさわしい。 2016年11月撮影。

写真クリックで拡大

Photo by 酒井利直

|

|

| 2018年2月 NangaParbat 8125m、Link-Sar7041m,K7 6934m, Karakorum |

シェルピカンリ西稜からカベリ氷河の谷の向こうを眺めると峻険なピークが林立している。左手前はLink Sar 7041m、右手の尖った岩峰はK7

6934m。遥か遠方にはNanga Parbat 8125mが天空に浮かんでいた。 1976年撮影。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2018年1月 Apsarasa 7245m ,Karakorum |

Siachen 氷河流域には7000m峰が林立している。Sherpi Kangri 7380m頂上からは高山屏風が見事に姿を現していた。1976年、大阪大学隊が初登頂した。

写真右手にはテラムシェール氷河が見える。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2017年12月 Mt. Moran 3842m, Titon National Park, Wyoming, U.S.A. |

YellowStone国立公園の南にTiton国立公園がある。花崗岩質の岩峰が林立しているが、山群の東側からはGrand Titon4197mよりもMt.

Moranの方が威風堂々たる雄姿を見せてくれる。Wyomingは森と湖に加えて氷河の掛かる岩峰群が多数存在する。クライマーにはパラダイスだ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

久しぶりの快晴に誘われて飛騨の紅葉狩りに出かけた。ぐんと冷えた朝、六厩では+1.0℃を記録していた。高山の街に入ると乗鞍から槍、黒部五郎まで北アルプスの山々が新雪に包まれて真っ白に輝いていた。

カメムシの多い年は雪深くなるとか。今冬は豪雪か。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

左から南岳、大キレット、北穂、涸沢、

奥穂,前穂、明神(高山市街から) |

| 2017年10月 Deseret Peak 3362m, Stansbury Mountains, Utah , U.S.A. |

ユタ州には数多くの3000m級の山々がある。麓の砂漠地帯からアスペンの林に包まれた谷筋を登り、残雪の豊かな岩山へと登っていく。Wildernessとして自然が残されていて草花も豊かだ。

山頂からは北にGreat Salt Lakeが広々と横たわっている。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

左が本峰 |

| 2017年9月 K12 7428m, Karakorum, Pakistan |

1974年、京都大学隊の高木、伊藤両氏が初登頂。しかし、下山中に転落し、行方不明となった。同時期に第一次遠征隊としてSherpi Kangriの第二峰に登山中の神戸大学隊が6500m付近からその堂々たる姿を写真に収めた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2017年8月 Musherbrum 7821m とChogolisa 7654m , Karakorum, Pakistan |

マッシャーブルム(左)はクリンチ氏率いるアメリカ隊が1960年に登頂。チョゴリザは京都大学隊が1958年に登頂。登頂隊員の平井一正氏はヒドンピーク遠征中のクリンチ氏と交流、以来親友関係を続けていた。写真撮影の井上は両氏とソルトレーク市のレストランで楽しく会食したことが忘れられない。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

シェルピカンリ(1976年) キャンプ-3(6900m)から |

| 2017年7月 Mt. Peale 3877m, Utah , U.S.A. |

Utahの国立公園Arches National Parkは砂漠地帯にある。そこから南南東に雪を頂いた緑豊かな山塊が望まれる。公園の赤砂、樹林の緑、そして真っ白な雪のコントラストに見とれてしまう。La

Sal Mountainsだ。2800mあたりの雪線まで車で登り、シールスキー、アイゼンと履き替えて山頂に達した。

写真左のピークはMt. Tukuhnikivatz 3804m。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

兵庫県と鳥取県の県境にある扇ノ山は山深い。アスピーテ型の火山で西側に広い高原を抱いているが、オジロワシが生息する霧滝渓谷など深く切れ込んだ渓谷に守られている。積雪期のスキー登山では山頂からブナ林の新雪滑降が魅力的だが東西南北どこからもアプローチが困難な山だ。

写真は氷ノ山頂上からの遠望。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2017年5月 NW-66 6382m , Nyainqentanglha West Mtns., Tibet |

念青唐古拉西山群には懸垂氷河を纏った岩峰が多数眠っている。最近では数少ないチベットの解放地域の山群であり、未踏の6000m峰登山に格好のパラダイスとなるであろう。Bada

Quの右股に鋭鋒NW-66が鎮座している。

Bruce Normand氏のチームが2009年、初登頂した。2015年ACKU遠征隊がBC近くから撮影。

写真クリックで拡大

Photo by 居谷千春

|

|

山は不動である。しかし、山は変化する。朝、昼、夕刻と衣装を変えて私たちに媚びを売る。

夕焼けの白山もよいものだ。ではこれほどに真っ赤な空の下にあればどう感じるであろうか。恐ろしさ、畏怖というのか、怪しい気配と言おうか、もう二度と見ることができない夕暮れではなかろうか。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2017年3月 Mianzim (面茨姆) 6054m, Yunnan, China |

梅里雪山の主峰卡瓦格博(KawakabuまたはKawagebo 6740m)が男神であるのに対して面茨姆(メツモ)は女神として信仰の山となっている。梅里雪山一周の巡礼の旅がカイラス巡礼と同様にチベット仏教を深く信仰している人々に今日も盛んに行われている。

聖山は登山対象としてはいけないのであろう。

写真クリックで拡大

Photo by 山田健

|

|

| 2017年2月 Kawakabu 6740m, Yunnan, China |

日中17名の登山隊を飲み込んだ雪崩。我々の仲間一人が参加していた。2016年、クーラカンリ初登頂30周年を迎えた関係者が北京を訪問した。その足で梅里雪山を慰霊のために訪れた。

山群の主峰カワカブは何事もなかったように純白に輝いていた。

チベット仏教の聖山であり、登ることが許されない山であろうか。今だ未踏峰である。

写真クリックで拡大

Photo by 山田健

|

|

| 2017年1月 野伏ケ岳1674.3mから願教寺山1690.9mへ: 石徹白の山々 |

石徹白や北濃一帯が白山ユネスコエコパークとなっていますが、自然豊かな山国です。石徹白には登山道のない山が沢山あり、積雪期が登山の好機となる。

大日ケ岳1708.9m頂上には大日如来像があり、石徹白谷の山々を守っているがごとく鎮座している。

写真は大日ケ岳頂上から見た石徹白谷右岸の山々。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2016年12月 奥三方山2160m(左)、三方崩山2058.7m |

白山北方稜線には2000m級のピークが多数存在する。奥深い場所にあり気軽に登ることができない。積雪期にはたっぷりと雪を抱いて神々しい。

鷲ヶ岳スキー場から望遠でとらえた冬姿だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2016年11月 Mt. Belknap 3699m-Tushar Mts,Utah, U.S.A. |

ユタ州にはユニークなピークがあちこちにある。この山はユタ州の中ほどに存在している。瓦礫の山と言ってもよい。夏にはカラカラに乾燥している。一攫千金を夢見て多くの山師が鉱脈を試掘した跡がみられる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2016年10月 Pfeiffer-horn 3452m, Utah, U.S.A. |

リトルマッターホルンとも呼ばれているファイファーホルン。Salt Lake Cityの裏山、ワサッチ山群の一峰だ。懸垂氷河が消え去った広い谷の上に岩峰がそびえている。西側にあるThunder

Mountain(雷山)の頂上からは傘型のピークに半分隠れて険しくは見えない。花崗岩の岩肌が山全体を明るくしている。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2016年9月 Twins(6200m) とKG-4(6290m) , Kangri Garpo Mountains, Tibet |

カンリガルポ山群の主稜線は阿扎氷河(Ata Glacier)源頭にある高所氷原(Divide Plateau 6000m)にて分断され、KG-37から再び南東に続いていく。この氷原の北側に並んでいるのが西からKG-4、Twins、そしてKG-5(6340m)である。

遠く徳母拉(Dema La)近くの街道筋からくっきと双子の白いピークが見えるが主稜線はそのままロプチン峰、ルオニイ峰に続いているよう見える。氷原の存在は阿扎氷河に入って初めて確認された。Twins、KG-4ともに未踏峰だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

Twins (左)とKG-4

朝日を浴びて真っ白に輝いていた

2009年11月

|

| 2016年8月 KG-37 6554m , Kangri Garpo Mountains, Tibet |

これも知られざる峰々が多く眠る崗日嘎布山群にある幻のピークの一つであった。旧ソ連の地図では6443mとなっていたので最新の衛星観測データで6554mが表示されたときは大きな驚きであった。阿扎氷河に踏み入れて初めてその姿が明らかになった。未踏峰ある。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2016年7月 Gaishan Gong La (KG-44 ) 5870m , Kangri Garpo Mountains, Tibet |

知られざる峰々が多く眠る崗日嘎布山群にある幻のピークの一つである。Gaishan Gong Laと呼ばれている峠がそばにあるので同じ名前が山にもつけられているようだが、この写真が世界で初めてその姿をはっきりととらえたものだ。未踏峰ある。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

九州南端の山、別名薩摩富士とも呼ばれている。良く晴れていると頂上から屋久島を遠望できる。登山道が時計回りに螺旋状につけられていて登山中に四方八方の雄大な眺めを楽しめる。霧島ツツジの美しい池田湖からの眺めもまた良い。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

能郷の 銀嶺と競う 根尾の花

俳句になっているのかどうか?根尾谷の薄墨桜は例年より早く今年(2016年)は4月初旬に満開を迎えた。奥美濃の山々も早々と雪解けが進んだが、能郷白山だけはまだまだ雪深く谷の奥に輝いていた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

薄墨桜の向こうに能郷白山 |

| 2016年4月 白山御前峰2702.2mと白山別山2399.4m |

昔、北濃美濃番場の長滝神社から白山への登山道は檜峠を越えて石徹白に続いていた。大日ケ岳1708.9mは修験道として一般の登山者は登らなかったようだ。

2016年の春は積雪が少なく、山頂の大日如来像が白山を背に雪面からお顔を表していた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男

|

|

| 2016年3月 Tangmonja 6328m, Tibet |

念青唐古拉西山群の西南部にある未踏峰。2015年10月、調査隊がショグラ5300mとその裏山ショグラ峰5800mに登って山群の未踏峰を探った。峠の北にある岩峰がタンモンジャだ。

写真クリックで拡大

Photo by 山形裕士

|

|

| 2016年2月 Xabu 6340m , Tibet |

念青唐古拉西山群の西南部にある未踏峰。2015年10月、調査隊がショグラ5300mとその裏山ショグラ峰5800mに登って山群の未踏峰を探った。アイスフィールドを高所に抱えた特徴ある山容は魅力的だ。

写真クリックで拡大

Photo by 山形裕士

|

|

| 2016年1月 Chagla 6428m , Tibet |

念青唐古拉西山群の謎に包まれた未踏峰の一つ。Ta Ri峰頂上から西を見るとGurin Qu (谷)を隔てて聳えていた。井上達男のカメラを持ち上げたデチン(チベット人学生)がその姿を捉えた。世界で初めて明らかになった山だ。2015/10/27撮影

写真クリックで拡大

Photo by Deqin

|

|

| 2015年12月 Bada Ri Range peaks and BadQu, Tibet |

バダリ峰はバダ谷の奥深くに鎮座しているのでその姿は麓から見ることができない。また、バダ谷に入ってしまうと前山やU字谷の側壁に視界が遮られて見ることができない。谷の右岸を登り5500mに達してようやくその姿とⅣ峰Ⅴ峰及びバダ氷河左股を遠望できた。

写真クリックで拡大

Photo by 松村健司

|

|

| 2015年11月 Bada Ri 6516m, Tibet |

2015年、神戸大学・中国地質大学(武漢)合同登山隊が目指した念青唐古拉西山群(Nyainqentanglha)に残された6500mを越える標高の唯一の未踏峰。

10月27日、アタック隊は極めて危険な頂上への稜線にて登頂断念。

写真クリックで拡大

Photo by 居谷千春、井上達男

|

|

| 2015年10月 念青唐古拉山(Nyainqentanglha) 7162m, Tibet, China |

1986年、東北大学隊が初登頂した。最高峰は写真の右端。山群には西端にQungmo Kangri 7048mがあるが、6000m峰が約200座連なった全長280kmの山脈となっている。

写真クリックで拡大

Photo by 居谷千春

写真は2014年、山群の偵察に入った時に撮影された。 |

|

| 2015年9月 Cerro Arenales 3437m , Chile |

1958年日本チリ合同隊が北部パタゴニア氷陸の未踏峰に探険的登山を実施、見事にアレナレス峰初登頂を成し遂げた。

写真クリックで拡大

Photo by 田中信行

写真は2006年、コロニア氷河を訪ねた田中信行氏が撮影、ほぼ半世紀ぶりにその姿を明らかにした。 |

|

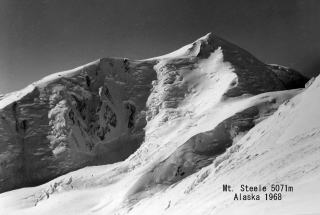

| 2015年8月 Mt.Steele 5071m ,Ukon, Canada |

1968年神戸大学カナダ・ユーコン学術登山隊はクルアーネ湖畔から飛行機でドンジェク氷河に入山し、スチール峰とウォルシュ峰に登頂した。学生中心の遠征隊で後のカラコルム山脈シェルピカンリ7380mの初登頂へと繋がっていく。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2015年7月 NW-100 (6360m) ; Tibet,China |

チベットの念青唐古拉西山群(Nyainqentanglha)の未踏峰である。最新のGoogle earthでは近傍の6200mピークと並んで標高が高くないようなデータとなっている。写真ではピラミダルなピークで隣のピークより頭一つ抜けて立派な姿を見せている。チベットの山々にはまだまだこのように良く知られていない幻のピークがいくつも隠れている。山を発見する歓びが残されていることは現代の登山家にとっては嬉しいことだ。(2015/4/15撮影)

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2015年6月 Kyizi 6206m & Luzi 6150m(right) ; Tibet,China |

チベットの念青唐古拉西山群(Nyainqentanglha)の名峰である。左がKyizi(キチ)右の鋭鋒がLuzi(ルチ)。Zi は動物を使う人のことで Kyi

はチベット語の犬、 Luは羊を意味する。従ってLuziは羊飼いのこと。Kyiziは麓の町羊八井(Yangbajain)から近いこともあってチベット登山学校が訓練登山の場として何度か登っている。Luziは峻嶮にして手強そうだ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

久し振りに五月の雪山へ行った。鹿島槍ヶ岳だ。五月連休の鹿島槍はまだまだ雪深いが、さすがに五月ともなればあちこちに地肌が出ている。この時も布引山の斜面から鹿島槍頂上直下まで夏道が出ていた。五月の青空のもと、後立山の山々から黒部の谷の向こうの立山・劔連峰、そして北ア南部の山々まで360度の展望は素晴らしかった。「やっぱり雪の山はええなあ」とつくづく思った。写真は爺が岳から振り返った鹿島槍だ。

写真クリックで拡大

Photo by 八田義一 |

|

兵庫県の最高峰、氷ノ山から北方稜線を鉢伏山に縦走するコースはブン廻しと呼ばれているが、幾つかのピークとキレットを越えていくスキーツアーにとっては難コースだ。恒例の春のツアー途中、布滝の頭から見る鉢伏山は樹木がなく純白のドレスに着飾った花嫁を思わせる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2015年3月 Dingmo 6311m ; Nyainqentanglha West Mtns.,Tibet |

念青唐古拉西山群の秀麗峰。ナム湖からその頂を遠望できる。2014年11月、同山群の偵察隊がNam Tsoを訪れて撮影した。

写真クリックで拡大

Photo by 居谷千春 |

|

| 2015年2月 Golden Dragon 6553m ; Nyainqentanglha West Mtns.,Tibet |

念青唐古拉西山群の岩峰の中でも際立って目立つ山だ。中国名は金龍峰。朝夕に黄金色に輝く姿を見て名づけられたのだろうか。

左手の氷塔はChorten Garpo 6415m。2014年11月に偵察隊が撮影した。2000年にオーストリア隊が初登頂している。

写真クリックで拡大

Photo by 居谷千春 |

|

| 2015年1月 Zhana Rizi 6214m ; Nyainqentanglha West Mtns.,Tibet |

チベットにはまだまだ沢山6000M級の未踏峰がある。念青唐古拉西山群(Nyainqentanglha)は拉薩の北、世界最高塩湖であるナムツォ(納木措)の南に展開する全長200kmを越す山脈。ジャナリツ峰(Zhana Rizi)はその中の一峰。2014年11月、登路偵察に出かけてその姿が判明した。

写真クリックで拡大

Photo by 居谷千春 |

|

長良川源流の山は大日ケ岳と鷲ヶ岳が日本列島分水嶺のひるが野高原を挟ん対峙している。

近年大日ケ岳の東面にはスキー場が拡大され、天気の良い日にはスキーヤーも山頂を訪れる。

山頂が夕日に輝くと冬の長い夜がすぐにやって来る。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2014年11月 毘沙門岳 1385.5m 北濃. |

長良川源流には目を引く山が幾つかある。毘沙門岳もその一つだ。白鳥あたりから谷の左手にピラミダルなピークが見えるがそれだ。左右に連なる峰々と一線を画して存在するのですぐに判る。

北の檜峠から稜線伝いに山頂に至るルートをスキーで登ると北に白山連峰が見渡せる。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2014年10月 Mt. Agassiz 3788m, Uinta Mountains, Utah, U.S.A. |

Uinta山群はロッキー山脈の一部とも言えるがユニークな山群だ。ロッキーが南北に脊梁を延ばしているのに対してUintaは東西に主稜線が延びている。広大な岩盤を氷河が削ってできた台地にピークが林立している。まばらな針葉樹と無数の湖が展開する景観はすばらしい。Mt.Agassizもその特徴あるピークの一つだ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

|

甲斐駒はどこから見ても“絵になる山”だ。夕刻、早川尾根西端のピーク栗沢ノ頭に立つと眼前に大武川の深い谷を隔てて甲斐駒がそそり立っていた。すでに山体には夕闇が忍び寄っていたが、その特色ある白い花崗岩の頂上部のわずかな部分に残照の微かな光が当っていた。摩利支天から大武川に一気に切れ落ちた大岩壁が山の大きさを際立たせていた。中空に漂う白い雲と、足元の夕陽を浴びてギラッと光る岩が強いアクセントとなってモノクロ写真ならではの印象深い一枚となった。

写真クリックで拡大

Photo by 八田義一 |

|

| 2014年8月 Sherpi Kangri 7380m , カラコルム |

コンダスの王を岩峰サルトロカンリ7742mとするなら、シェルピカンリは雪と氷で輝く美しい女王と言える。Khor Kondusの村から氷河の奥にその姿を見せている。1976年8月10日。女王頂きは神戸大学隊に初登頂された。古いスライドからコピーされた画像で劣化しているが女王は美しい。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2014年7月 カラコルムの巨峰群 Baltoro Glacier |

シェルピカンリ(7380m)の頂上稜線に達すると快晴の空にカラコルムのジャイアント・ピークが林立してきた。高い山々は登るにつれて高くなってくる。世界第二の高峰K2が60km程遠くに聳え、手前右手にガッシャーブルムなどが高く高く並んでシアカンリまで続いていた。シェルピカンリの頂上に逸る心に天はしばし絶景鑑賞の時間を与えてくれた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2014年6月 Pongle 5770m (左)& TongKole 5800m; Kangri Garpo Mountains,

Tibet |

ラグー氷河やアタ氷河への出発点となる拉古村(Lhagu)から南方に特徴ある二つの雪山が澄み切った青空に浮かんでいる。アイスキャップを頂いたドームはポンレ(5770m)でその右手に谷氷河を抱いて白く輝く鏃を突き上げているのがトンコーレ(5800m)た。村の麦畑に絶えず水を供給している大切な山々だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2014年5月 Uncompahgre 4361mSan Juan Range, Colorado , USA |

コロラド・ロッキーにはユニークな風貌の4000m級の山々がある。Uncompahgreも名前も姿もユニークな一つだ。樹林限界を抜けるとオダマキなどの高山植物の花畑が現れ、奇怪な岩山が前方に鎮座していた。いきなり4000mを越えると歩調は鈍り息苦しくなった。だが、山頂から360℃の雄大な展望に見惚れていると頭痛も収まった。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

高山市の郊外に見量山(ミハカリヤマ997m)という岐阜の100山に選ばれている山がある。頂上からの北アルプス眺望が素晴らしいということで天気の良い春先に登ってみた。若木が繁茂してがっかりであったがなんとか笠から乗鞍の山々を眺めることができた。笠ケ岳が眼前に聳え立ち柔和な印象を拭い去る凛々しい姿に見惚れた。右手に槍ヶ岳も小槍とともに姿を見せてくれた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

春山のスキーと言えば石徹白を思い浮かべる山屋も多いのではないか。美濃から檜峠を越えて石徹白へ下る道路の前方に真白な姿を惜しげもなく見せてくれるのが野伏ケ岳1674.3mと小白山1609.2mだ。野伏ケ岳の山頂から一気に和田山牧場に滑降するだいご味は忘れられない。何度滑っても感激ものだ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

長良川源流の山は大日ケ岳1708.9mと鷲ヶ岳1671.6mで間に日本列島の分水嶺を構成するひるが野高原がある。大日ケ岳には本峰の他に中大日、裏大日、鎌ケ峰そして水後山などが連なって大きな山塊として白山連峰の南面に鎮座している。

今年もたっぷり積雪をまとって山男たちを誘っている。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2014年1月 3Sisters in Ata Glacier |

2009年、Lopchin 峰初登頂の帰路、カンリガルポ山群の展望ができるDema Laへの街道を登っていくと西の空に山脈の最高峰群が純白に輝いた。カンリガルポとは「白い山々」の意味がある。山脈280kmに6000m峰が47座あるが、ロプチン峰のみが登頂され、他は全てが2014年1月1日現在未踏峰。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

中央がLopchin

|

| 2013年12月 K-6 7287m Karakorum |

1976年Sherpi Kangri 7380m初登頂の折、Camp-2から南方に聳えるK-6を見た。三つのピ-クが並んだ岩峰は当時は未踏峰であった。1990年、オ-ストリア山岳会により初登頂された。最近では西峰7100mも登頂されている。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

2013年10月17日、白山は初冠雪があった。昨今の白山登山ブ-ムは外来植物の持ち込みという問題を起こしている。白山の固有種が外来植物に駆逐されたり交配で絶滅したりすることが危惧されている。環境省のプロジェクトで外来植物持ち込みストップのキャンペ-ンに微力ながら参加し、看板の設置に夏前、三ノ峰2128mに登った。雪の来る前に再び看板撤去に登った。新雪の三ノ峰2128mを銚子ケ峰1810.4mから眺めた。白山の御前峰も良いが、いくつかある周辺の峰々も捨てがたい。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2013年10月 Mt. Superior 3365m Utah, USA |

ロッキ-山脈の秋は駆け足でやってきて足早に去っていく。9月の下旬にはあっという間にアスペンの木の葉が黄色に輝く。

日本の秋は「錦織なす」と表現されるように様々な色合いが混ざり、それが日々変化していく。ロッキ-の紅葉は単調だが針葉樹と岩山を下地にコントラストも強く鮮やかに色づく。見ごろが10日間程度で新雪が来るとさっと葉を落として冬景色となる。

写真はSalt Lake Cityの裏山であるWasatch MountainのAltaスキー場から見たMt. Superiorだ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

黒部トンネルのタル沢横坑出口というなかなか行けない所に立つと、黒部下の廊下の対岸に黒部別山の急峻な尾根が見えた。そしてその後方に剣岳の豪快な山容が望めた。めったにとれないアングルで撮った剣岳三の窓周辺のアップ写真だ。碧空に大きく弧を描いた三の窓が真っ先に目を引いた。八つ峰からチンネへと続く岩壁もまた豪快。剣岳の最もアルペン的な光景と言ってよいだろう。北方稜線もくっきりと浮かび上がっている。

この写真は9月下旬に撮ったものだが、三の窓雪渓にはまだこれだけの雪が残っていた。写真の左端に見える剣本峰は今回は脇役にまわってもらった。自分にとって遠い昔、ここで青春のエネルギーをぶつけた懐かしい思い出を呼び覚ましてくれる写真となった。

写真クリックで拡大

Photo by 八田義一 |

|

| 2013年8月 Mt.Robson 3954m ,Canadian Rocky |

ジャスパ-から西にYellowheadハイウェイを進むと右手に大きな山体のロブソンが姿を現す。南面は典型的な横縞模様のあるバットレスが迫ってくる。カナディアン・ロッキ-の最高峰だ。夏のロッキ-は緑豊かで暖かい。雪を頂く岩山の険しい姿と森の対比が独特木の景観を見せてくれる。写真は南面で幅広い姿だが、西面は鋭い三角形の岩搭だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2013年7月 KG-31 Dojitsenza 5662m , Tibet |

東チベットのカンリガルポ山群の前山は尖塔を持った岩山が多くある。その中でもDojitsenzaはカンリガルポ山群の中心にあるRuoni 6882mやLoppchin

6805m(2009年ACKU初登頂)などへの入り口に鎮座している目立つピ-クであり、Shugden Gompaのある丘から谷を隔てた対岸に神々しく屹立している聖山として村人たちにも崇拝されている。勿論未踏峰である。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2013年6月 荒島岳 1523.5m 福井県大野市 |

5月の山で紹介した経ヶ岳に続いて荒島岳を紹介する。先月の紹介文「国道158号線を九頭竜ダムから下っていくと荒島岳の裾をぐるりと半周するように九頭竜川の渓谷をくねくねと曲がり行く。春先には雪の斜面が荒島岳の頂上に一気に登っているのがハンドル越に眼前に迫ってくる」と書いたその光景の雪解けの進んだ季節の写真だ。

水は澄み切り、谷は新緑に包まれて新しい季節に息づいている。荒島岳の斜面を溶ける雪を追うように芽吹きが駆け上がってい。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2013年5月 経ヶ岳 1625.2m 福井県大野市 |

国道158号線を九頭竜ダムから下っていくと荒島岳の裾をぐるりと半周するように九頭竜川の渓谷をくねくねと曲がり行く。春先には雪の斜面が荒島岳の頂上に一気に登っているのがハンドル越に眼前に迫ってくる。

道はやがてパッと開けて大野盆地に出る。すると左手の民家の庭にいまを盛りとピンクの花を一杯抱いた桜が眼に入った。国道を離れて田圃の畦道に車を止めて花見だ。ちょうど家から出てきたご婦人に聞くと「江戸彼岸桜で1100年程の樹齢だ」という。二株が一体となって庭一杯に枝を広げている。

その向こうに残雪豊富な経ヶ岳が春の穏やかな日差しを浴びて輝いていた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

鬼無里日影から国道406号を天神川沿いに遡ると1100mの峠にあるトンネルを抜けて白馬村へやってくる。4月下旬ともなるとすっかり春らしくなった信州だが、後立山連峰はまだまだ残雪が山肌に残っている。

五竜岳が眼前に飛び込んできて思わず車を止めた。連日の吹雪で何日も停滞し、しかも遭難が身近に発生して連絡に神城まで駆け下った、鹿島槍-五竜厳冬期縦走は忘れられない。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

ACKUの例会山行で登った山。残暑厳しい折の登山で暑さに頂上が遠く感じた。この山には3つのピ-クがある。主峰の平家岳1441.5m、九頭竜湖から登ると前衛峰として立派な小平家岳1425m。このピ-クには仲間内で源氏岳と名付けた。そして中間の目立たないピ-クが井岸山1410mだ。積雪たっぷりの2月下旬の純白の姿はまた違う印象を持たせてくれる。

2013年2月26日-鷲ヶ岳スキー場にて300mm望遠レンズで撮影

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

山岳部のアイゼン合宿でなじみの御嶽。独立峰で堂々とした姿は誰もが圧倒される。山頂からのスキー滑降は春の御嶽の楽しみでもある。若き友が三の池で遭難したことも忘れてはならない。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

奥美濃の大日ケ岳は北アルプスの展望台だ。天気が良ければ東面に展開するスキ-場からも山々が良く見える。

冬のある日、望遠レンズをザックに入れて高鷲スノ-パ-クに遊びに行った。300mm望遠レンズの向こうに槍と子槍を発見。雪の北鎌尾根から穂高へ縦走した若き日の思い出がよみがえった。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

北アルプス連峰の西には白山が横たわっている。両者の間には数々の山々があるが、いたって地味なものが多いので訪れる機会がなかったが、鷲ヶ岳山麓に住んで近くの山々に興味を抱いた。六厩の東側に傘山1331.4mがあるが、そこに登った。秋色輝く晴天の晩秋、北アルプス連山と白山の景観をを心行くまで楽しんだ。乗鞍は堂々と多くのピ-クを従えて澄み切った青空に純白の雪衣をまとって聳えていた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

今年の紅葉は例年になく美しいと言われている。鷲ヶ岳の山荘生活の始まった10月は日々紅葉の色づきを楽しみながら冬支度に精出した。

阿多岐谷越しに目の前に展開する鷲ヶ岳から白尾山への道なき稜線が紅葉真っ盛りであったこの辺りはカモシカが多く、我が家の庭先にもすがたを見せることがある。

右手の雲の影になったピ-クが白尾山だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2012年10月 Mt.Rainer 4392m , Cascade Range, Washngton, U.S.A. |

|

Salt Lake CityからSeatleへ向かう飛行機が着陸態勢に入るといきなりレニア-の大きな姿が窓外に迫ってくる。この山は比高ではK2の4020mを抜いて4027mあるそうだ。その圧倒的な雄姿は遠くSeatleの街から接近すると長く眺めることができる。火山だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

|

早朝の西穂高岳から振返ると眼下の上高地の向うに霞沢岳が見えた。早朝の弱い光の中で山は青ずんで見える。背後の雲海の山並みが美しい。日頃は雄峰穂高の前山としてマイナーな山と見なされているが、ここから見る霞沢岳はなかなかどうしてどっしりとした堂々たる山容の山である。自分自身この山を見直した。その山容を記憶に留め、奥穂高岳への難関コースに出発したのだった。

写真クリックで拡大

Photo by 八田義一 |

|

| 2012年8月 Kings Peak 4123m Utah,USA |

|

Rocky山脈は概ね南北に主脈が走っているが、Uinta山群は東西に主稜線が連なっている。Kings_PeakはUtah州の最高峰でもあり、Uinta山群の盟主だ。北のHenrys

Forkからアプロ-チするとやがて3000mを越す高原に達する。針葉樹林と草原、点在する湖沼が織り成すWildernessには羊が放牧されている。ム-スやモルモットが時折姿を現す広大な自然でのキャンプは時の流れを忘れさせてくれる。Kings

Peakへはそこから長いtrailを登り、岩の積み重なった頂上稜線を伝って山頂に達する。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2012年7月 Mt.Nebo 3636m Utah,USA |

|

2001年7月4日は晴天が続く夏の一日だった。雲ひとつ無い天気で、Salt Lake

Cityから南に100kmあたりにあるMt. Nebo 3636mを登ろうと車を走らせた。よく乾いたTrailは土埃が上がるほどだった。山麓の周回路からまだ残っている雪渓に取り付いて稜線のガレ場に上がると頂上はすぐそこだった。風はなく穏やかな山頂で昼食を摂った。眼下にはちらほらと白い筋のような煙が昇っている。キャンプの焚き火かな、と暢気なことを考えていると眠くなってしまい横になった。

「ドカン」と一発大きな音がして目覚めると頭上に小さなキントン雲が二つ漂っていた。空は相変わらず晴天が広がっている。「ピカッ」「ドカン」がまた同時にやってきた。大慌てでリュックを背に這うように頂上から走り下った。樹木がまばらにあるコルまでは相当下らねばならない。立ち枯れた大木の窪地に逃げ込んで雷が遠ざかるのを待った。雨はパラリとも降らない。ようやく静かになって木を見上げると真っ黒に焼け爛れていた。以前の落雷にやられたようだ。ここは雷の巣だったのだ。

駐車場に戻るとForest Rangerが私の車を調べていた。「無事だったか」と握手をしてくれた。下山の道路は山火事で封鎖しているので暫らくここで待っていろと言われた。ヘリやセスナが消火剤や水を運んで森の消火活動を大々的に続けていた。

米国西部では今年(2012年)も日照が続いて山火事が頻発している。コロラドでは東京都の面積相当の山がすでに焼けてしまったという。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

|

ご存知焼岳と大正池。梅雨入り前の快晴の朝、焼岳の端正な姿が穏やかな水面の大正池に映っていた。雲ひとつない青空に一すじの細く薄い噴煙が流れていた。池のあちこちに立枯れの木々が針のように突き刺さっている。上高地の典型的な一風景だ。

写真クリックで拡大

Photo by 八田義一 |

|

|

残雪の穂高を撮ろうと徳本峠へ登った。翌早朝、峠の展望台に立ったが生憎の曇り

空。しかし、眼前の残雪に覆われ、足下に早朝の薄雲をまとった穂高は凄い迫力だっ

た。

前穂から明神への黒々とした山稜と背後の西穂ー奥穂の山稜が素晴らしい。ここから

見る前穂はどこから見るよりも尖って見えるのではないだろうか。

徳本峠より

写真クリックで拡大

Photo by 八田義一 |

|

| 2012年4月 鷲ケ岳 1671.5m 長良川源流 岐阜県 |

|

長良川の流れを遡ると湯の平温泉にたどり着く。その露天風呂は滝見の湯と名づけられているが、肝心の滝が堰堤であるのが興ざめだが、肌がつるつるになる湯は極上で料金も安い。その堰堤のすぐ上流から分かれて一方は大日ケ岳へ、他方は東に向かって鷲ケ岳に突き上げている。鷲ケ岳は地味な山だが白山、乗鞍、御岳、北アルプスの展望台でもある。積雪期は登山者も少なく、静かな山だ。

大日ケ岳から蛭が野へスキ-滑降途中に撮影。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2012年3月 Timpanogos 3581.4m , Utah , U.S.A. |

|

Wasatch山群の名峰TimpanogosはUtah Lake湖畔のProvo Cityの街中からいきなり2000mの壁を山頂までそそりたたせている。独立峰だが顕著なピ-クがいくつか頂上稜線に並んでいる。Utah州の山で唯一氷河がかかっているのがこの山だ。

北のBox Elder Peak 3384m頂上から撮影。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

|

中国地方の盟主、大山の春。北壁の残雪と麓の新緑が凛々しい姿をメイクアップする。まだ登山者はまれだが大山寺を訪れる人たちで賑わう。

積雪期の厳しさから少し穏やかになるこの季節の登山は心が癒される

。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

|

鷲ケ岳からの白山。

純白の汚れなき姿は花嫁を想像します。長良川の源流には白山信仰で栄えた登山口の白山長滝神社があります。そこから檜峠を越えて石徹白へ、そして長い別山越えの参拝道がにぎわったと言われます。長滝神社の立派さが往時を思わせます。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2011年12月 Wheeler Peak 3982m, Great Basin National Park, Nevada, U.S.A. |

|

米国ネバダ州といえばラスベガスやデスバレ-、そして何もない砂漠をイメ-ジする人が多いのではなかろうか。あと少しで4000mの山があって、そこには氷河が残っていて鹿などの野生動物の楽園となっている森が、と言えば嘘のような話に聞こえるだろう。

Wheeler Peak3982mはそんな砂漠の中のオアシスの山だ。樹齢4700年の松は科学的に計測された生きた樹木のギネスに登録されているそうだ。近くの村は70kmも砂漠をドライブしないとたどり着けない隔絶の地、陸の孤島だ。頂上からの眺めは四方を砂の海に囲まれて不思議な世界だった。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2011年11月 Mt. Tukuhnikivatz 3805m, La Sar Mountains,Utah, U.S.A. |

|

Arches National Parkは全米人気No-1の国立公園であるという。砂漠の中に数々の砂岩のア-チが見るものの驚きを誘う。大抵の人はその奇妙な光景の遥かかなたに雪山がキラリと光っているのに気付かない。

わたしはその山々が気になって仕方なかった。そしてあるときその最高峰Mt. Pealeに登った。そしてこの奇妙な名前の山にひきつけられた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2011年10月 Precipice Peak 4006m and Duncinane Mountain 3886m, Colorado Rocky,

U.S.A. |

|

San Juan山群には個性豊かな山が多数ある。 Precipice Peak 4006m や Duncinane Mountain 3886mもそのようなユニ-クな岩山である。緑豊かな平原に突如としてそそり立つ岩峰には圧倒される。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

|

老クライマ-4人が一致して登り残した北アルプスの奥深い山である赤牛岳2864.2mに向かった。水晶小屋から水晶岳を越えて遠く黒部川の源流に囲まれるように伸びた稜線の先に目標の赤牛岳があった。

振り返るとひときわ高い岩峰がもはや引き返してはならないぞ!と言わんがごとくに聳えていた。

ちなみに平井一正は≒80歳の山旅であった。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男(平井一正カメラ) |

|

| 2011年8月 Mt. Walsh 4505m Yukon Territory, Canda |

|

Donjek Glacierの源頭付近から見ると両翼を広げた姿が立派だ。頂上から手前右手に下る尾根にル-トを求めた。6人が頂上に立った。第6登だった。

1968年神戸大学カナダ・ユ-コン学術登山隊

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2011年7月 氷ノ山 1510m 鉢伏高原、桂の清水付近から |

|

桂の大木の根本から冷たい水が滔々と湧き出ている。梅雨が明けると鉢高原もすっかり夏となる。桂の清水で棚田の稲も元気に育っている。千本杉ヒユッテの清水もきっと冷たくてうまいだろうな。清酒千本杉と偽って冷たい清水で酔った振りをした冬の一夜が懐かしい。

千本杉ヒユッテも今年は50歳。手入れして何時までも使えるようにしたい。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2011年6月 KG-5, KG-6-1 Kangri Garpo Mountains, Tibet, China |

|

21世紀の今日に6000m級の未踏峰を発見するということは驚くべきことではないだろうか。チベットの未踏峰に挑戦した神戸大学はこのような幸運に恵まれた。KG-5

6340m, KG-6-1 6076mもそのような新発見の未踏峰である。また、両峰の間の峠5500mはAta-Lhagu Passと名づけたが

阿扎氷河(Ata Glacier)と拉古氷河(Lhagu Glacier)を結ぶ峠である。この峠も人類未踏のまま残されている。

写真は2009年11月月に撮影。

写真クリックで拡大

Photo by 山本恵昭(Video) |

|

|

今年の白馬連峰は残雪が昨年の2倍はあった。大雪渓で雪崩れも発生して遭難者が出るなど5月連休は荒れ模様だった。蓮華温泉から雪倉に登ろうとしたが、強風のために途中で断念した。

木地屋への下りでは雷雨と風。熊に出合うというおまけもついた。

写真は2010年5月に撮影。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2011年4月 Twin Peaks 3453m , Wasatch Mountains, Salt Lake City, Utah, U.S.A. |

|

Red Pine Lakeに登ると対岸にSalt Lake Cityを見下ろすように聳えるTwin Peaksが眼前に競りあがってくる。乾燥した半砂漠になる春の暖かな一日のハイキングに心が洗われる湖と森と岩山の風景だ。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2011年3月 KG-63 5700m , Kangri Garpo Mountains, South-east Tibet |

|

Kanjanaripa又はGariと呼ばれている聖山しかし、付近にKG-62(5490m)があり、標高とともに山座同定が不明確である。

Parlung Zangbo川を遡るとBomiの谷に開ける古多の集落に近づく。すると崗日嘎布山群の雪に包まれた岩峰群が清らかな水が幾筋にも別れて緩やかに流れる谷の向うに屹立する。そこはスイスアルプスではないかと錯覚する旅人も多いであろう。ある登山家は一瞬グランドジョラスだと言った。勿論未踏峰である。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2011年2月 Tiba Kangri 扎巴崗日 6846m Tibet |

|

林芝を過ぎて色斉拉(Seqila)に登るとナムチャバルワとギャラペリが見える。ツァンポ-川が大屈曲点に達して流れを大きく南に変える。ヒマラヤの東端と言われてきた場所である。崗日嘎布山群はそこから始まる。ティパカンリはギャラペリ山塊の北端にあり、川蔵公路からもその姿を仰ぎ見ることができる。2009年の神戸大学・中国地質大学(武漢)合同カンリガルポ山群学術登山隊は往路では雲に隠れたその姿を見ることができなかったが、帰路、絶妙のタイミングで夕日に照らされたその姿を見ることができた。未踏峰である。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2011年1月 Monte Cristo 3393m & Mt. Superior 3365m , Wasatch Mountains,

Utah U.S.A. |

|

岩稜と雪稜のミックスした尾根を登り、Superiorの頂上に出ると眼前にMonte Cristoが翼を広げた鷲のように行く手に屹立していた。アイゼンが良く効くので両側の切り立った斜面には緊張するも、順調に頂上に向かった。

下山後Altaのスキ-場から谷の対壁に鎮座する両雄にしばし見とれていた。(左Mote Cristo)

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

|

カンリガルポ(崗日嘎布)山群には6000mの未踏峰が47座あることが判った(2010年12月現在の調査結果)。 KG-5はその中でも2003年当時からその姿を見ていたがはっきり同定出来ていなかった。神戸大学が世界で初めて発見した山の一つである。

阿扎氷河(Ata Glacier)の源頭にすっきりと端正な姿を見せてくれていた数少ない「登れる」と確信させてくれる秀峰である。2009年10月撮影

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

| 2010年11月 Canadian Rocky / Ten Peaks |

|

バンフ国立公園内のモレインレイクは、1年のうち夏の4ヶ月間だけ入れる氷河湖で

す。湖の周りに10個の岩峰が立ち並んでいるため、これらをテンピークス(Ten peaks)と呼んでいます。

朝1番に訪れると、テンピークスに朝陽があたり、静まり返った湖面に写し出されていました。(2010年10月)

写真クリックで拡大

Photo by 山田健 |

|

| 2010年9月 晩夏の山・「油坂の頭からの白山御前峰」 |

|

南竜ヶ馬場のテント場を出て、白山南縦走路を別山に向かった。30年以上前に一度、5月にトレースしたことがあったが、そのときは雨とガスで何も見えず、ほとんど記憶に残っていない。テント場を出て、一度沢に降りてから油坂の登りがある。登るにつれて今まで見えなかった白山主峰の御前峰が背後に姿を現す。両側に伸びやかな稜線を従えて均整のとれた姿が堂々として美しい。2010年8月末

写真クリックで拡大

Photo by 山田健 |

|

|

早朝の水晶岳に登った。眼下の祖父岳に朝日が当り出したが雲の平はまだ影の中だ。黒部源流域の清澄な大気の中、快晴の空を背に黒部五郎岳の秀麗な姿がくっきりと浮かんでいる。すがすがしい夏山の朝の光景だ。

写真クリックで拡大

Photo by 八田義一 |

|

|

蓮華温泉から朝日岳へのスキ-登山は5月連休の頃が最適。温泉で汗を流して暮れ行く山々を眺めるのが楽しみだ。

滑り降りた斜面がじっくりと見通せる薬師の湯は露天風呂の中でも最高のもの。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

|

石徹白は山スキ-のメッカ。冬は深い雪に閉ざされて谷の奥に鎮座する山々にはアプロ-チが困難だが、春にはその懐を開けてくれる。2010/4/24良く晴れた春の一日、銚子ケ峰1810mから願教寺山の稜線をラウンドした。銚子ケ峰(写真左手が頂上)の最後の登りにまだまだ残雪豊富な白山別山が右奥に秀麗な姿を見せていた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 |

|

|

内蔵助平からハシゴ谷乗越に登ると目の前に紺碧の空の下、真っ白な雪に覆われた豪快な剣岳の東面が展開した。目指す頂上と長次郎のコルは随分と遠く、かつ高く

にあった。

写真クリックで拡大

Photo by 八田義一 氏 |

|

| 2010年4月 若尼峰 Ruoni Feng KG-1 6882m |

|

ルオニイ峰 KG-1 6882m

(崗日嗄布山群)

神戸大学が2003年に挑戦したカンリガルポ山群の最高峰。最近の中国の地図では白日嘎(Bairiga)となっている。2003年の登山隊は悪天候とセラックの崩壊などル-トの危険性から登頂断念した。2007年に再度偵察して新たな可能性のある登頂ル-トが存在しないことが判った。2009年に神戸大学は中国地質大学(武漢)との合同登山で第二の高峰、ロプチン峰(Lopchin Feng 6805m)に初登頂した。

写真は登頂時に6400m付近から撮ったルオニイ峰。( 2009年11月7日 矢崎雅則撮影) 写真クリックで拡大

Photo by 2009年登山隊

|

|

| 2010年1月 白鷹の峰 ロプチン Lopchin Feng KG-2 6805m |

|

ロプチンKG-2 6805m

(崗日嗄布山群)

阿扎氷河(Ata Glacier)の三姉妹峰

神秘的なモルゲンロ-ト

写真クリックで拡大

Photo by 2009年登山隊 |

|

| 2009年12月 白鷹の峰 ロプチン Lopchin Feng KG-2 6805m |

|

ロプチンKG-2 6805m (崗日嗄布山群・阿扎氷河(Ata

Glacier))

阿扎氷河(Ata Glacier)の三姉妹峰

名前が判らなかったのですが現地拉古村の村長や村人との協議の結果、チベット語で「ロプチン」と命名されました。ロプチンには"雄鷹""勇敢""智慧""大学"などの意味があります。

また、村人の中には「白い鳥の峰」と言うものもいました。「白鷹の峰 ロプチン」と言うのが響きが良い。中国語では洛布青峰(Lou bu qin

Feng)となります。

写真クリックで拡大

Photo by 2009年登山隊 |

|

|

KG-2 6805m (崗日嗄布山群・阿扎氷河(Ata

Glacier))

阿扎氷河(Ata Glacier)の三姉妹峰はそれぞれ個性的である。KG-2は真ん中のピ-クで純白でド-ム型のスカイラインを見せている。美しいピ-クで約30座あるカンリガルポ山群の未踏の6000m峰の中でも際立った美人。

2009年、Lopchin Fengロプチン峰の名前を現地の村長達からいただいた。

写真クリックで拡大

Photo by 2007年偵察隊 |

|

| 2009年9月 サルトロカンリ(Saltoro Kangri 7742m) |

|

Saltoro Kangri 7742m

サルトロカンリはP36氷河側から見ると真っ白な山だが西北面からは写真のように急峻な岩壁に守られた双頭のピラミッドである。Kondusの王として君臨している。我々はKondusの女王Sherpi Kangriを目指した。

写真クリックで拡大

Photo by 1976年第二次カラコルム遠征隊(Camp-1地点で撮影) |

|

|

Shana 5598m (崗日嗄布山群・阿扎氷河(Ata

Glacier))

阿扎氷河(Ata Glacier)の北舌を遡ると南舌との分岐点に至る。標高4500m付近から東を振り返ると左右に衛星峰を従えたShana 5598mが天空を引き裂くようにその鋭利な刃先を突き上げている。登るとなれば手ごわそうな山である。左手のコルから稜線を辿って頂上へ行くのが可能性を示唆しているが。

写真クリックで拡大

Photo by 2007年偵察隊 |

|

| 2009年7月 ジャド(Zyaddo 推定高度6003m) |

|

ジャド(Zyaddo 推定高度6003m)

阿扎氷河(Ata Glacier)北西稜線(チベット・カンリガルポ山群)にあるほぼ同標高の3つのピ-クから構成されている。最高峰は写真右手の2つのピ-クの内、後方に位置する。2007年神戸大学カンリガルポ山群大偵察隊が撮影。2009年7月現在3つのピーク全て未踏峰である。

徳母峠(Dema La)への道路から遠望

写真クリックで拡大

Photo by 20007年偵察隊

|

|

5月連休、北方稜線から剣岳

◆崗日嘎布山群学術登山隊の合宿。北方稜線パ-ティは順調に歩を進めて剣岳の頂上に立った。

写真クリックで拡大

Photo by 山本恵昭 2009/5/3 |

|

5月連休、剣岳山頂付近から立山連峰遠望

◆片栗の花が咲き乱れた急坂を登ると松尾平。早月尾根の残雪はここから始まった。段々と雪が深くなり剣岳の頂上はまだ冬景色。

◆南の立山を望むと雲上の世界が広がっていた。

写真クリックで拡大

Photo by 井上達男 2009/5/5 |

|

|

|