|

ACKU例会 136回 飛鳥~吉野への山旅

◇ 参加者

金井健 壷阪 田中信 高田和 本澤 河本 井上達

◇ 期日 2010年9月11日、12日

◇近鉄橿原神宮前駅に10時集合し、タクシ-に分乗して石舞台にて下車、ここから今回のハイキングが始まった。

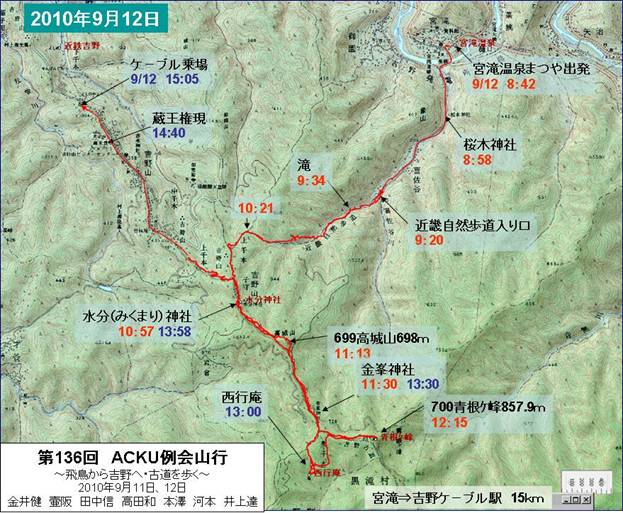

↑ 地図クリックで地図拡大

10:25 石舞台出発 日照り、暑い

飛鳥の里に秋風がそよぐ中、すがすがしい青空を見上げて胸いっぱいに澄んだ空気を吸い込むと、、、、、とはならない猛暑。歩くのがだるい。すぐに汗ばむ。身体が心から熱される。衣類は見る見るずぶ濡れ。日陰が欲しい。水が欲しい。

|

石舞台から出発

|

整備された石舞台

|

10:58 稲淵の綱掛

「綱掛」は稲淵と栢森(かやのもり)に伝わる神事で毎年一月に行われる。カンジョ掛神事ともいわれる。子孫繁栄と五穀豊穣を祈るとともに悪疫などがこの道と川を伝って進入するものを押しとめ、住民を守護するために行われる。稲淵側は神式で陽物をかたどった男綱を掛け渡す。神所橋に祭壇を設けて神職がお払いをする。栢森側は全体を仏式で行い福石(陰物)に祭壇を設けて僧侶の法要の後、飛鳥川の上に陰物をかたどった「女綱」を掛け渡す。

|

稲淵の綱掛

|

栢森(かやのもり)の綱掛

|

福石(陰物)

|

11:30 飛鳥川上坐宇須多岐比賣命神社

道路から50mほど高いところに神社があった。長い名前がついている。興味を引かれて皆で登ってみる。

11:58 栢森(かやのもり)の綱掛

12:02—12:22 栢森にて昼食

村の入り口の橋のそばにベンチがあったのでそこで昼食。村外れの民家が体育館ぐらいあるのでこれは金持ちだ、きっと林業で儲けたのではないかなどと推測。

13:19-13:30 古道入り口

栢森を過ぎてやっと道が谷に入り、木立の影が覆ってくれる。ここまで喘ぎながら進んできた本澤さんのペ-スが遅くなる。暑さにまいった様子だ。途中に脇の沢から清水が出ている場所が2箇所あった。水は冷たくはないが飲むとほっとする。道路が右手にヘアピン・カーブして芋ケ峠に登っていくところに地蔵さんがある。ここから古道が自動車道路から離れて峠に向かう。バラバラに歩いてきたのでここで集合のために休憩。

|

道路脇の清水

|

地蔵さん なんだか怖い修業僧のような

|

14:00 芋ケ峠山 550m

自動車道路から外れて登山道に入ったのは壷阪さん、河本さん、井上そして金井さんの4人。本澤さんを待って地蔵さんで待機した田中さん、高田さんは本澤さんと合流した後にヒッチハイクで千股(ちまた)まで先行した。

|

一休み 地蔵さんにて

|

三軒茶屋跡にて

|

4人は三軒茶屋跡を過ぎて峠近くで左手の芋ケ峠頂上の標識につられて尾根筋に向かったが、すぐにこれは古道ではないと判ったがピ-クまで登ってみた。550mの林の中のピ-クだった。すぐに引き返して後続の三人に目印として紙に書いた案内を三叉路に残して芋ケ峠に下った。この三叉路からすぐに自動車道路となっている峠に出た。

14:15 芋ケ峠

峠から下りは自動車道路ではなく古道があるはずと考えていたら自動車道路をすこし下ったところに整備された登山道が階段となって沢筋に下っていた。

|

芋ケ峠

|

千股への古道降り口

|

14:57 千股(ちまた)

チマタと呼ぶのだそうだ。万葉集にも出てくるとか。ここで宮瀧の旅館に電話して迎えに来てもらう。しかし、宿の主人はチマタを知らなかった。いつまでたってもやってこないので村でゴルフ帰りの旦那を待っている女性二人に携帯電話で道案内をしてもらってようやく「まつや」のマイクロバスがやってきた。こちらの携帯電話番号をも間違えて教えたのも混乱を増幅したようだ。

|

千股の村

|

歩き組を千股の集落で待つヒッチハイク組

|

16:10 宮滝温泉 まつや 到着

マイクロバスは吉野川沿いに進んで故宮、宮滝へ到着。

宮滝あたりの歴史は次のような記述がInternetにある。

「宮滝は今から約千三百年から千二百年の昔、つまり飛鳥時代から奈良時代にかけて、天皇や大宮人たちの遊覧の地として「吉野の宮」あるいは「吉野離宮」が営まれたところ。そもそも吉野という地名が現れるのは『古事記』が最初で、神武天皇が熊野から矢咫烏(やたがらす)という大きな烏に導かれて大和へ入る途中に立ち寄ったと、また『日本書紀』には、応神天皇が、十九(288)年の十月一日に「吉野宮へ幸( みゆき)す」とある。

昭和五年から宮滝遺跡の発掘調査が行われている。深い所からは縄文時代晩期の土器、そして弥生中期の土器や方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ)、もっとも浅い所からは古墳時代の須恵器の破片や飛鳥奈良時代の建物、庭園遺構が出土している。

ことに斉明、天武、持統朝時代の宮殿跡と思われる所からは、喜佐谷を通して南の方に吉野山の最高峰青根ヶ峯(858m)を望む位置にあることを思えば、おそらく青根ヶ峯を吉野宮の神奈備山(かんなびさん)として、あがめ尊んでいたに違いありません。ところが、咲く花の匂うがごとくと賛えられた奈良朝の聖武天皇のころの宮殿は「吉野離宮(続日本紀)」となって、そこからはもう青根ヶ峯は見えず、代わって正面に「象山(きさ やま)」を仰ぐ位置に移る。

このことは、おそらく斉明、天武、持統天皇の吉野宮が祭祀の場としての性格から、聖武天皇の吉野離宮の遊覧への変化を思わせる。万葉集を見ても。持統天皇が吉野宮へ行幸されたとき、お供をしてきた宮廷歌人の柿本人麻呂は、

山川も依りて仕ふる神ながら 激つ河内に船出せすかも

と詠み、山の神や川の神さえも仕えまつる持統天皇を、さらなる最高神として称揚したのに対し、神亀二(725)年の聖武天皇の吉野離宮行幸にお供をした山部赤人は、

ぬば玉の夜の更けゆけば久木生ふる 清き川原に千鳥しば鳴く

と詠んで、文目もわからぬ漆黒の吉野川原にしきりに鳴く千鳥の声に耳をそばだて、天皇 を賛歌するよりも、静寂の吉野の夜の風景を賛えている。」

まつやに到着すると早速温泉に入って夕食までの時間をビ-ルを飲みながら過ごした。

|

宮滝温泉 まつや

|

|

夕食後も飲み会はつづいて第一日目が暮れて行った。

ゆっくり眠りたかったが皆が早起きだ。朝風呂は6時半からだった。風呂から宮滝を見下ろすことができる。

↑ 地図クリックで地図拡大

|

風呂から見下ろせる宮滝

|

鮎粥の朝食

|

朝食は7時半にお願いしていたが、美味しい鮎粥が出来上がったのは7時45分だった。しかし、美味しい粥に約束の時間を過ぎたことなど忘れてお代わりした。

8:42 宮滝温泉 まつや 出発

|

河本 金井健 本澤 田中信 高田和 壷阪 井上達

|

旅館の前で7人そろって記念写真撮影。ここで帰途に着く本澤さんと別れる。旅館を出てすぐに橋を渡る。吉野川の河床は露岩と瀞で水か青々と澄み切っている。古代の天上人たちが楽しんだ景観、なるほど美しい。出発が遅くなったので暑い日ざしの下を歩かねばならないと覚悟を決めて出発したが、谷に入ると木陰を歩くことができてほっとする。

|

吉野離宮側の瀞

|

桜木神社

|

8:58 桜木神社

屋根付橋がある。

9:20 喜佐谷の近畿自然歩道分岐

ここから山道に入る。ヒルを警戒したがどうやら暑さにまいったのか出てこなかった。

10:21 峠

静かな「象の小川」と名づけられた谷を登る。滝が二つあったが杉の木立越にちらりと見えただけ。下の滝は滝壺に下る遊歩道があった。

|

699 高城山 698m

|

金峯神社

|

10:57 水分神社

“みくまり”神社と読む。河本さんの説明では青根ケ峰は水分山と言われていたそうだ。水を分ける意味があるようだ。

11:13 699 高城山 698m

井上の千山登山はもうすぐ700座、今日の目的地青根ケ峰を700番にすべく、高城さんに一人で登った。

11:30 金峯神社

宿で用意してもらったおにぎり弁当を頂く。コンニャクの煮付けがおかずだった。

|

女人結界

|

700 青根ケ峰857.9m

|

12:15 700 青根ケ峰857.9m

奥掛けの終点が吉野、金峯神社もその終点が起点となる。ACKUの奥掛けはこの神社から出発したとのこと。山上ケ岳への道標が道々にある。ここはもう大峰山の入口なのだ。女人結界の石塔のあるところから左手に青根ケ峰への登山道がある。土留めの丸太階段を登ると杉の木立の中の頂上だった。

13:00 西行庵

戻って西行庵に立ち寄る。谷筋には苔清水と名うった小さな流れがあった。西行庵の水場だったのだろう。今は渇水で流れは細い。ペットボトルに詰めて持ち帰ることにした。

西行庵は残念ながら復元されたものであるようだ。しかも当時の建物とはほど遠い代物と思う。安置された西行さんが男前の若い坊さんだったのが気に入った。水分神社にも西行さん像が安置されていたが、こちらは年寄りだった。

13:58 水分神社

みくまり神社と言う。立派な神社だ。境内に入ってお参りした。今日のハイキングの無事のお礼参りだ。

|

金峯神社に下ってきた奥掛けの山伏の一団

|

水分神社

|

14:40 蔵王権現

15:05 ケーブルカ-乗場

|

蔵王権現

|

暑さにぐったり疲れた一行 蔵王権現にて

|

下山路は吉野の観光地でひたすら下り道を急ぐ。ケ-ブルカ-を降りると涼しいのでほっとする。下のほうが涼しいのが意外に思った。電車の時間を確かめて駅前のみやげ物屋で柿の葉鮨と自家製の漬物を肴にビ-ルで乾杯し、旅を締めくくった。

|